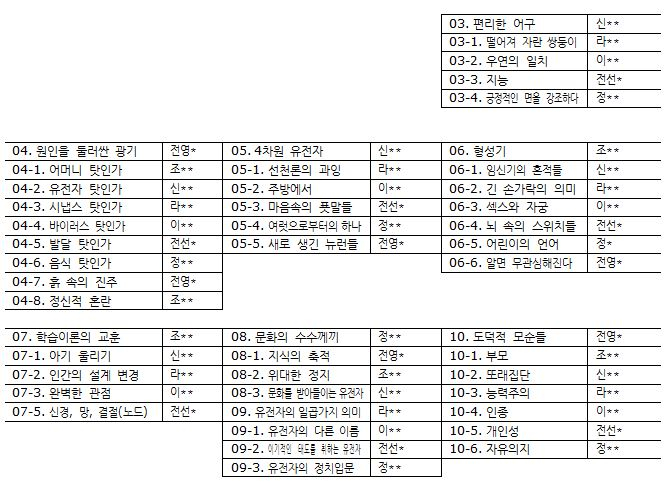

고등 논술 강의 나눔터

[00] 다음시간 발제순서

01. 의식주 경제학

02. 본성과 양육

[01] 본성과 양육 정리

00. 머리말 : 인간 본성은 다윈의 보편성, 골턴의 유전, 제임스의 본능, 드브리스의 유전자, 파블로프의 반사, 왓슨의 연상, 크레펠린의 역사, 프로이트의 형성적 경험, 보아스의 문화, 뒤르켐의 노동 분업, 피아제의 발달, 로렌츠의 각인이 모두 결합된 결과물이다. 이들을 이해하기 위해 유전자를 이해할 필요가 있다. 유전자는 살아있는 동안 활동하고, 서로를 스위치처럼 켜고 끄며, 환경에 반응한다. 유전자는 행동의 원인이자 결과이다.

01. 모든 동물의 모범 : 유사성은 차이의 그림자다. 어떤 두 사물은 제3의 다른 것과의 차이 때문에 비슷하고, 또 다른 것과의 유사성 때문에 다르다. 남자와 여자는 아주 다르지만 침팬지에 비교하면 유사성이 있고, 그런데 침팬지도 개와 비교하면 인간과 비슷하다. 심지어 개도 물고기와 비교하면 인간과 비슷하다. 차이는 유사성의 그림자다.

02. 본능의 과잉 : 윌리엄 제임스는 인간은 경험이 아니라 자연선택이라는 진화론적 과정에서 파생된 선천적 경향들을 가지고 태어난다고 믿었다. 그는 인간의 본능이 동물보다 많았으면 많았지 결코 적지 않고, 본능과 이성을 대립시키는 것은 잘못이라고 주장했다. 예를 들어, 소 육종가들은 신체 구조를 유전자 탓으로 돌릴 때처럼 조금도 꺼리지 않고 행동 역시 유전자 탓으로 돌린다. 인간은 소가 아니기 때문에 소의 본능을 인정한다고 해도 인간이 본능의 지배를 받는다는 것이 입증되진 않는다. 그러나 적어도, 행동은 복잡하거나 미묘하기 때문에 본능적일 수 없다는 가정은 폐기된다. 잠시라도 동물 행동을 연구해본 동물학자라면 복잡한 행동이 선천적이라는 사실을 믿지 않을 수 없다.

[02] 식물의 생활사 = 동물의 생사주기

On August 18, 1787, Goethe wrote to Knebel from Italy:

After what I have seen of plants and fishes around Naples and in Sicily, I would be greatly tempted, if I were ten years younger, to make a journey to India—not for the purpose of discovering anything new, but to observe in my own way what has already been discovered.

These words provide the viewpoint from which to consider Goethe’s scientific works. For him it was never a question of discovering new facts but one of opening up a new perspective and viewing nature in a particular way. It is true that Goethe made a number of great discoveries, such as the intermaxillary bone and the vertebral theory of the skull in osteology, the inner identity of plant organs with the leaf in botany, and so on. But the animating soul that imbued all these particular achievements was the magnificent view of nature upon which they are based. In Goethe’s study of organisms one great discovery overshadows all else—the discovery of the nature of the organism itself. Goethe presented the principle of how an organism manifests as it does, the causes leading to the outer expressions of life. Indeed, he illuminated everything related to the principles involved in such matters.

From the very beginning, this was the goal of Goethe’s efforts in the organic sciences. As he pursued this goal, his discoveries occurred as of themselves; he had to make them in order not to be hindered in his further striving. Natural science before Goethe was unaware of the essential nature of living phenomena. It simply investigated organisms with regard to the composition of their parts and external characteristics, just as one investigates inorganic phenomena. Consequently, that older science often interpreted details incorrectly and presented them in a false light. Investigation of the particulars themselves cannot, of course, reveal any such error. Interpretive judgments can only be made after we have first understood the organism, because the particulars, considered separately, do not contain the principle that explains them. They can be explained only through the nature of the whole, because it is the whole that gives them being and significance.

It was not until after Goethe had discovered the nature of the whole that he realized those interpretations were erroneous. They could not be reconciled with his theory of living beings; they contradicted it. Before he could go any further he had to eliminate such preconceptions. This was the case with the intermaxillary bone. Facts that are valuable and interesting only if one has a theory like the vertebral nature of the skull were unknown to previous natural science. All these hindrances had to be cleared away through individual discoveries. In Goethe’s case, therefore, these discoveries were never ends in themselves, but were always necessary to corroborate a great thought—to confirm his central discovery.

We cannot deny that Goethe’s contemporaries eventually made the same observations and that perhaps all of them would be known today even without Goethe’s endeavors. But it would be even more difficult to deny that, until today, no one else has independently formulated in such an outstanding way his great discovery embracing all of organic nature; indeed, even a somewhat satisfactory assessment of his discovery is still lacking.

Whether Goethe was the first to discover a fact or only rediscovered it seems irrelevant when viewed in this fundamental way; for the fact only gains real significance because of the way he fits it into his view of nature. Thus far, this has been overlooked. The particulars have been overemphasized, and this has caused undue provocation and polemics. Goethe’s conviction of nature’s consistency has in fact often been pointed out, but without realizing that this is only a very insignificant characteristic of his views. In organic science, for example, the primary goal is to reveal the basis of this consistency. If we call it the type, then we must identify what the essential nature of the type is according to Goethe.

What is significant in the metamorphosis of plants, for example, is not the discovery of the single fact that leaf, calyx, corolla, and so on, are identical organs; rather, it is the magnificent thought structure of a living whole consisting of mutually interpenetrating, formative principles. This dynamic thought structure, which arises from that discovery, determines out of itself the details and individual stages of plant development. The greatness of this idea—which Goethe then sought to extend to the animal world as well—dawns on us only when we try to bring it to life in our own mind and attempt to rethink it. That is when we become aware of how this thought is the very nature of the plant itself, translated into the idea, and living in our mind just as it lives in the object. We observe also that we bring an organism to life for ourselves—right down into its smallest parts—when we picture it not as a dead, finished object, but as evolving and becoming and never at rest within itself.

As we endeavor in what follows to present in detail all that has been indicated here, we will also come to see the true relationship between the Goethean view of nature and that of our own time, especially modern evolutionary theory.

1786년 9월 3일 새벽 3시, 37세의 괴테는 야반도주를 감행한다. 26세부터 일해오던 바이마르에서의 고위 공직을 버린 그 날은 공교롭게도 괴테의 생일이었다. 이후 1년 9개월 동안 이탈리아의 여러 도시를 여행하면서 그는 두 번째 인생을 시작하게 된다.

괴테의 이탈리아 기행은 37세 젊음의 마지막 순간 절묘한 선택이었다. 이탈리아를 여행하면서 그는 자연, 인간, 그리고 예술과 온전하게 만나게 됐다. 바이마르에서처럼 유명인사로서의 괴테가 아니라 자유로운, 속박 없는 맨 얼굴로 이탈리아의 자연과 사람들을 만났던 것이다. 훗날 <괴테와의 대화>에서도 밝혔듯 이시기 <파우스트>의 구상과 아이디어도 무르익었다. 이와 더불어 한 가지 중요한 변화가 더 생겼다. 괴테에게 과학자로서의 열정이 생겨난 것이다.

괴테의 대표작인 <파우스트>에는 ‘인간은 노력하는 한 방황하게 마련이다’라는 구절이 있다. 이 말처럼 괴테는 젊은 시절을 방황 속에 보냈다. 많은 것이 보장된 바이마르에서의 삶이 그를 옭아맨 것이다. 그런 그가 안정된 삶에서 탈출하면서 자연을 관찰하는 데 마음을 쏟기 시작했다.

괴테, 세상을 관찰하다

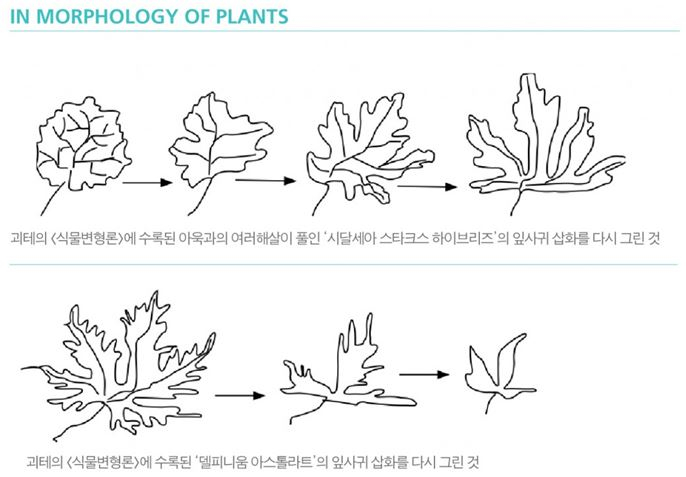

괴테는 만약 자신이 대학을 만든다면, ‘관찰할 수 없는 자 나의 대학에 들어오지 마라’고 할 정도로 자연 관찰을 중요시했다. 괴테 대학의 입학시험 과목은 ‘관찰’인 셈이다. 이탈리아 여행 동안 괴테는 광물, 식물, 동물, 자연현상, 그리고 인간과 예술을 끊임없이 살폈다. 길거리에 있는 작은 돌멩이, 잡초, 꽃에 대해서도 눈길을 쉽게 돌리지 않았다. 하늘과 구름, 이탈리아의 태양과 그림자 모습 하나에도 온 힘을 다해 관찰했다. 그 결과 괴테는 <색채론>과 <식물변형론>이라는 책을 발간했다.

<식물변형론>을 보면 괴테가 얼마나 식물을 세심하게 관찰했는지 쉽게 알 수 있다. 그는 관찰 결과를 직접 스케치하면서 식물 뿌리, 줄기, 잎, 꽃이 변하는 모양을 분류했다. 또 나름의 원형적 변화를 쉽지만 결코 단순하지 않은 이론으로 제시했다. 괴테는 기존 식물학의 매너리즘을 이용하지 않고 식물학을 새롭게 바라본 창의적인 과학자였던 것이다.

괴테는 많은 식물의 잎들을 관찰한 결과, 두 가지 형태의 변형 이론을 제시했다. 이런 것이야 누구나 생각할 수 있는 것이 아니냐고 반문할 수도 있다. 하지만 식물 잎의 변화를 단순화 변형과 복잡화 변형으로 분류한 괴테의 아이디어는 향후 다윈의 진화론에 영향을 줬다고 추정해봄직하다. 괴테의 변형론과 다윈의 진화론을 비교해 보면 여러 군데가 닮았다는 걸 깨달을 수 있기 때문이다.

괴테는 왜 과학자가 되었을까?

괴테는 소설 <젊은 베르테르의 슬픔>의 성공으로 바이마르 왕족의 눈에 띄어 20대에 바이마르 고위 공직자로서 활동했다. 이런 삶에 염증을 느낀 그는 미지의 나라 이탈리아로 떠났지만, 이후에도 대작 <파우스트>, <빌헬름마이스터> 등을 완성하면서 여전히 위대한 문학가로서의 자신의 존재를 증명했다. 그런데 그는 자신의 대표작을 <파우스트>, <젊은 베르테르의 슬픔>이 아닌 <색채론>이라고 주장하길 주저하지 않았다.

사람의 감각, 감정, 환경이 개입된 것이라면 그것은 과학이 아니고 심리학, 예술이 아니냐고 반문할 수도 있다. 그런데 괴테는 이런 생각을 가장 싫어했다. 왜 과학과 인간이 분리돼야 하느냐는 강한 의문, 그래서는 안 된다는 믿음이 괴테를 과학자로 만들었다. <색채론>을 읽어보면 그의 과학이 색채 심리, 예술에 응용될 수는 있지만 단순히 그뿐만이 아니라는 걸 알 수 있다.

괴테의 인생에는 위대한 유산이 하나 있다. ‘뉴턴의 오류’라는 것이다. 자연과학과 인간의 분리를 기정사실화하는 뉴턴의 이론이 사람들로 하여금 자연과학을 올바로 볼 수 있는 능력을 영원히 무력화시켰다고 괴테는 믿었다. 과학의 본질이 무엇인지 살피고 자연과학을 인간과 분리하지 않으면서도 연구할 수 있다는 게 그의 생각이었다. 바로 그 이유 때문에 우리가 괴테를 과학자라고 믿지 않을 수도 있지만 말이다.

230년 전 괴테가 남긴 질문

과학의 발전으로 우리는 편리하다고 믿는 기술을 이용하며 현대사회를 살아가고 있다. 과학기술 없이는 단 하루, 단 한 순간도 살 수 없게 됐다. 사회학자, 인문학자들도 자신들의 전문 분야에 ‘과학’이라는 말을 자연스럽게 붙인다. 과학기술은 이제 우리의 삶, 행복, 정신과 필요불가분의 관계가 됐다.

이와 더불어 우리는 과학기술의 후유증에 몸살을 앓고 있기도 하다. 어느 순간 우리에게 정체성을 확보하는 유일한 길은 과학기술로 만들어진 상품을 사는 일이 돼버렸는지도 모른다. 우리가 소유한 것을 언급하지 않고 스스로를 소개한다면, 듣는 사람들이 알아볼 수 있을까 하는 의문이 든다. 만약 그렇다면 우리는 ‘생각하는 기계’와 무엇이 다른 걸까.

아인슈타인은 문제를 일으킨 머리로는 그 문제를 해결하지 못한다고 했다. 과학기술 후유증의 회복을 위한 열쇠는 시대를 앞서 위대한 유산을 남겨준 과학자 괴테로부터 출발할 수 있지 않나 생각해 본다. 230여 년 전 안정된 삶을 뒤로하고 불안하지만 행복한 길을 택했던 괴테. 그의 삶이 편리하고 화려하지만 그 못지 않게 의구심이 드는 과학기술 문명 속 우리에게 메시지를 보내고 있다.

[관련 논문 : 괴테의 자연탐구]

[03] 행복 총량의 법칙

[동영상 보러 가기: https://blog.naver.com/4eva3030/memo/221180281345]

불교와 비슷한 시기에 인도에서 발생한 자이나교(Jainism) 계열의 종교에는 누구나 한 생애 동안 쉬는 숨의 횟수는 일정하다는 믿음이 널리 퍼져 있다. 요가 수련에서 숨쉬기 운동이 강조되는 것도 호흡 조절을 통해 생명의 템포를 느리거나 빠르게 할 수 있기 때문이라고도 한다.

과학적인 관찰과는 거리가 있지만 사람이 태어나서 누릴 수 있는 무언가의 총량이 미리 정해져 있다는 생각에는 흥미로운 점들이 있다. 에너지가 새로이 생겨나거나 사라지지 않고 다만 전기, 빛, 소리 등의 형태로 드러나는 모습을 바꿀 수 있을 뿐이라는 ‘에너지 보존의 법칙’이 자연의 섭리를 과학적으로 파악하는데 중요한 직관을 제공했던 것처럼 무언가가 보존된다는 관점은 새로운 통찰의 기회를 줄 수 있다.

물질적 풍요와 번영의 시대에 태어난 젊은 세대는 궁핍과 고난의 시절을 살았던 선대보다 과연 더 행복한가? 매해 발표되는 국가별 행복지수라는 것을 들어보아도 주관적인 행복의 정도는 자신이 속한 국가의 경제력과는 크게 상관관계가 없는 듯하다. 더 나아가 소위 ‘88만원 세대’가 겪는 고충과 무력감을 지켜보고 있노라면 어쩌면 개인이 누릴 수 있는 행복의 총량은 시절을 막론하고 일정한 값으로 정해져 있을지도 모른다는 가설에 이르게 된다.

초근목피로 연명하던 세대가 아직 동시대인으로 살아가고 있는 마당에 무슨 배부른 소리냐고 역정낼 일일지도 모르지만 내가 얼마나 살아있음을 누렸는가 하는 문제는 결국 행복이라는 지극히 주관적인 정서상태가 말해주는 것이라면 ‘배고픔을 모르는’ 젊은 세대에게 보내는 연민이 관념의 사치라고 할 수만은 없을 것이다. 실제로 비행기, 고속철, 인터넷…, 우리가 새로이 갖게 된 것들은 모두 시간을 절약하기 위해 생겨난 것들이지만 그렇게 절약한 시간은 다 어디로 갔는가? 자급자족으로 유지되던 전통사회에는 아이폰도 없었고 엘리베이터도 없었지만 지금처럼 시간이 없어 허둥대지는 않았다.

세계는 점점 더 하나로 묶이고 우리의 일상은 점점 더 보이지 않는 어떤 규칙에 의해 통제되고 있는 듯하다. 남의 나라 돈의 가치가 출렁일 때마다 나의 노후가 다 날아가 버릴지도 모르고 나와는 아무 상관이 없어 보이는 외국국채의 금리변동 소식이 내게는 정리해고의 쓰나미로 몰아칠 수도 있다. 이런 부침은 비단 국민소득 3만 달러를 넘어선 대한민국의 이야기가 아니다. 서구든 아랍세계든 극동이든 남미든 도시는 점점 더 커지고 있거나 포화상태에 이르렀고 적어도 유행하는 음악이나 복식으로는 더 이상 지역성을 찾아보기 어렵게 되었다. 근대화가 늦어진 곳의 젊은이들은 조상들의 ‘전근대적인’ 삶의 양식과 사고방식을 부끄러워하고 전통적인 공동체의 가치는 하나 둘 자취를 감추어가고 있다.

물론 이런 비용을 치름으로써 우리는 배고픔을 면했고 동시에 좀 더 크게 보면 자유와 평등을 바탕으로 하는 민주주의의 가치는 확산되었다. 하지만 세 끼니와 민주주의는 곧 숨쉬는 공기와 같이 당연한 것이 되었고 이제 쌀밥을 하루에 세 번 먹고 산다는 것으로 행복을 느끼기란 쉽지 않다. 만사를 인간의 욕심 탓으로 돌리면 이야기가 단순해지겠지만 문제는 개발과 소위 세계화를 위해 우리가 치러야 하는 비용이 그리 만만치 않았다는데 있다.

지금 인구에 회자되는 세계화는 교류의 활성화를 통한 보편적 가치의 확산과 공유라는 문자 그대로의 의미 외에 지역성을 파괴하고 위기의 파급에 더 불안정적인 체제로의 편입을 의미하기도 한다. 적정기술(appropriate technology), 슬로우 푸드 등 직간접적으로 이런 세계화의 그물망에 구멍을 내는 일들도 서서히 저변을 넓혀가는 추세다. 개발, 발전, 진보라는 미명 하에 우리가 잃어가는 것들을 행복이라는 손익계산서에서 셈해 볼 때 ‘행복총량 보존’의 딜레마가 새로운 해법을 찾을 수 있을지도 모를 일이다.

[04] 행복하지 않으면 **병

[참고 자료 01 - 생애주기별 정신건강 수준과 정신건강 지원현황]

[참고 자료 02 - 장애인 불법․강제 불임수술 실태와 대책에 관한 조사보고서]

생애주기별 정신건강 수준 차이와 기존 정신건강증진 정책이 생애주기별로 다르게 나타나는 정신건강 문제에 어떻게 대응하고 있는지를 살펴본 결과, 아동•청소년은 스마트폰, 인터넷 과의존, 청장년층은 도박중독과 알코올 사용 장애, 노인은 우울, 자살 문제가 심각하게 나타났다. 제한된 인력으로 다양한 사업을 수행하는 현재의 정신건강증진체계상 생애주기별로 다양하게 나타나는 정신건강 문제에 적절하게 대응하고 있다고 보기 어렵다. 생애주기에 따라 적절하게 개입하기 위해서는 기존 정신건강증진체계의 확대, 유관 자원들 간 연계, 정신보건 전문인력 확보 등이 필수적이다.

[05] 소소한 것에서 행복을 - 이렇게 작지만 확실한 행복

무라카미 하루키가 <태엽 감는 새>를 집필하던 1990년대 초, 미국 체류 기간 동안의 생활과 여행기 등을 수록한 <이렇게 작지만 확실한 행복>이 문학사상에서 출간되었다. 이 책은 하루키 독자들에게서 꾸준히 사랑받아 왔던 <하루키 일상의 여백>의 신장판이다. 얼굴을 달리한 신장판에는 하루키의 단짝 일러스트레이터인 안자이 미즈마루의 삽화와 두 사람의 대담이 수록된 것이 큰 볼거리이다.

<이렇게 작지만 확실한 행복>은 [SINRA]라는 잡지에 다달이 연재한 16여 편의 에세이를 모은 작품집이다. 이 책에서 하루키는 보스턴 근교 대학 마을 케임브리지에서 보낸 2년간의 생활을 솔직하게 드러내었다. 보스턴 마라톤에 참가한 이야기, 자동차를 도난당해 보험회사 여직원과 실랑이를 벌인 이야기, 이웃집 고양이에 대한 소식, 중국과 몽골을 여행할 때 곤혹스러웠던 음식 알레르기 같은 일상의 단상을 담았다.

그의 에세이를 읽는 것은 소설만큼 즐겁다. 소설이라는 허구의 장치 속에서는 찾기 힘든 하루키의 인간적인 모습을 에세이에서 발견할 수 있기 때문이다. 특히 <이렇게 작지만 확실한 행복>은 자신의 문학관이라든가 현실에 대한 입장을 밝히고 있는 이전의 수필집들과 달리 지극히 생활인으로서의 모습을 부각시켜, 작가가 아닌 인간 하루키의 일상을 엿볼 수 있다.

잡지에 이 글들을 연재하고 있을 때는 마침 장편소설을 쓰는 데 진지하고 깊이 있게 몰두하고 있었으므로, 에세이쯤은―이렇게 말하면 좀 어색하지만―홀가분한 마음으로 즐기며 쓰고 싶다는 기분도 작용했다. 그래서 이 책에서는 <이윽고 슬픈 외국어>와는 상당히 다른 분위기가 느껴지리라고 생각된다. 너무 딱딱하고 긴장된 자세로 이 책을 집어 들지 말고 한가로이 읽어주기 바란다.

---「작가의 말」 중에서

[06] 정신병의 원인은 출생과 성장에서의 과정에서 찾아 볼 수도 있다.

(1) 0-1세

엄마 뱃속에서 갓 태어난 아이는 생후 1년 동안 눈부신 성장을 거듭한다. 자궁 밖의 세상에 적응하면서 하루가 다르게 성장하고, 놀랍도록 많은 것을 배워간다. 아이가 겪게 되는 첫 365일은 자신의 일생에서 가장 많은 변화를 겪는 시기이다. 반사반응이 대부분인 신생아기를 지나면 자신의 의지에 따라서 차차 몸을 움직이게 된다. 웃기 시작하던 아이가 어느새 기기 시작하고, 또 어느 날 보면 혼자 앉게 된다. 돌이 가까워 오면 아기는 걸음마를 배우기 시작한다. 하지만 아이의 성장발달속도는 아이에 따라 차이가 있다. 10개월 된 옆집 아이가 이미 걷고 있는데 11개월 된 여러분의 아이가 아직 기어다닌다고 해서 문제될 것은 없다. 유전적 특징에 의해서, 혹은 주변환경에 따라 아이들은 더디 자라기도 하고 정상보다 빠르게 성장할 수 있기 때문이다.

1-1. 정서 : 정서는 장차 아이의 인성발달에 깊은 영향을 미치는 발달영역이라고 할 수 있다. 그리고 아이를 둘러싼 환경에 의해 결정되는 요소가 많은 발달영역이기도하다. 따라서 갓 태어난 아기에게 안정된 환경을 제공하는 것은 매우 중요한 일이다. 따라서 아이들이 안심하고 신뢰감을 느낄 수 있는 양육자의 따뜻한 손길과 사랑 받고 있다는 느낌은 밝고 안정된 정서발달을 위해 꼭 필요한 환경이다. 어려서 좋고 싫음을 표현하지 못할 뿐 아기는 돌봐주는 사람이 자신을 귀찮아하는지, 진심으로 사랑하는지 모두 느낄 수 있다.

아기가 자기의 감정을 표현할 수 있는 것은 대략 2∼3개월부터이다. 그 전에는 요구사항을 표현하는 수단으로 울음소리를 내는 정도지만 2∼3개월 정도가 되면 울음과 웃음으로 자신의 즐거움과 기쁨에 대한 정서 상태를 보여준다. 즉, 좋고 싫음을 표현할 수 있게 된다. 특히 엄마나 다른 사람들과 눈을 맞추고 반응을 나타내며 웃기 시작하는 것은 이 시기가 되어야 가능해진다. 그러나 아직은 불편하면 울고 누군가 얼러주면 웃고 하는 아주 단순한 감정표현에 불과하다.

이제 짜증을 내기도 하며 무언가에 놀라면 무서워하기도 하는 부정적인 정서도 나타난다. 이러한 낯선 사람에 대한 불안은 아기가 안전하다고 느낄 때까지 기다릴 때 감소될 수 있다. 이 시기에 아기들은 좌절과 분노도 나타낸다. 따라서 한꺼번에 너무 많은 장난감이나 사람들을 대하게 해 과잉자극을 받지 않도록 조심해야만 한다. 이처럼 표현이 명확해지기 때문에 엄마도 아이의 정서상태를 쉽게 파악할 수 있게된다.

생후 6개월이 되면 친숙하지 않은 환경에 대한 두려움이 우세해지며 특정인에 대한 애착형성의 표시인 낯선 사람에 대한 두려움이 나타난다. 이전에도 냄새로 엄마나 돌봐주는 사람을 알아보기는 하지만 이 시기부터는 시각으로 다른 사람과 분간하기 시작한다. 이때 아기의 반응을 보려고 낯선 사람에게 억지로 안겨주는 것은 안정된 정서발달에 좋지 못하다. 엄마 품에 안기거나 하는 안정된 상태에서 낯선 사람들을 대할 수 있도록 배려해야 한다.

1-2. 언어 : 출생 직후의 아기들은 모든 의사표현을 울음소리로 대신한다. 그러나 생후 3일에 엄마의 목소리를 인식하고 생후 1개월에는 비슷한 발음을 나타내는 말들을 구별할 수 있는 능력이 생긴다. 이때 아기는 목 뒷부분에서 나는 울음을 통해 아프거나 배가 고프다는 등의 내적 상태를 구별해서 표현을 할 수 있다. 같은 울음소리라도 요구사항에 따라 소리를 조금씩 다르게 내기 때문에 엄마들은 울음소리만으로도 아기의 의사를 짐작할 수 있다. 개인차가 있기는 하지만 배가 고플 때는 뭔가 조르는 듯한 소리로 울기 시작해 젖을 물릴 때까지 소리의 강도가 점차 높아지며 기저귀가 젖었거나 어딘가 불편할 때는 처음부터 찢어지는 듯한 울음소리를 내는 식이다.

3개월 전후가 되면 또한 아기는 비언어적 의사소통의 수단으로 눈짓(gaze)을 즐겨 사용하기 시작한다. 이 시기에도 아기의 청력은 열려있기 때문에 아기에게 끊임없이 말을 시키는 것이 언어발달에 좋다. 아무 말없이 젖을 물리거나 기저귀를 갈아주는 것보다는 "우리 아기 배고팠구나. 아이구 잘 먹네", "기분 좋지?" 하며 아기와 자주 눈을 맞추고 말을 걸어주면 2개월 이상된 아기는 엄마의 말에 웃음과 눈짓으로 반응하기도 한다.

아기는 6~7개월이 되면 엄마의 말에 대답이라도 하듯 뭔가 옹알거리기 시작하는데 이것을 '옹알이'라고 한다. 옹알이를 할 때 엄마들은 아기가 "엄마" 또는 "아빠"라는 말을 했다며 기뻐하기도 하지만 우연히 그렇게 들리는 것일 뿐 아직 아기가 뜻을 알고 하는 '말'은 아니다.

9개월 정도 되면 진짜 말소리와 흡사한 "엄마" "맘마" 라는 소리를 내며, 말하기의 전제가 되는 이해력이 발달하여 '안 돼', '뜨거워' 등의 말을 이해하고, 싫으면 고개를 젓는 식의 몸짓을 사용한다. 노래나 음악을 흥미 있게 듣고, 기쁠 때 소리를 지르고, 까꿍 식의 말로 하는 놀이를 좋아한다.

11개월 전후가 되면 한 단어의 말은 뜻도 제대로 알고 비교적 또렷하게 발음한다. 그리고 자기가 원하는 것을 손가락으로 가리키며 "이거"라는 말을 시작하기도 한다. 그러나 말이 늦되는 아이들 중에는 돌 무렵이 되어도 "엄마" 소리가 정확하지 않을 수도 있고 한 개의 단어만으로 모든 의사를 표현하는 경우도 있다. 그래도 뭔가 말을 하려고 하고 엄마의 얘기를 알아듣는 것 같으면 돌이 지난 이후 급격하게 언어발달이 진행되므로 걱정하지 않아도 된다.

1-3. 인지 : 흔히 사람의 지능은 생후 24개월 안에 대부분 완성된다고 한다. 지능과 가장 직접적으로 연결돼 있는 발달영역이 바로 인지인데 외부 자극에 대해 반응하고 생각하는 능력을 말한다. 특히 생후 1년 사이에는 신체 뿐 아니라 인지능력도 상당히 빠른 속도로 발달한다. 뇌 용량이 성인 뇌 크기의 70%에 이를만큼 성장하고 뇌신경세포들이 가장 활발하게 연결되는 것도 생후 1년 사이다.

이 시기의 인지능력은 외부자극에 어떤 식으로 반응하는지를 통해 판단할 수 있다. 출생 직후에는 소리가 들려오는 쪽이나 움직이는 물체 쪽으로 고개를 돌리는 반사에 가까운 인지능력을 보인다. 보통 출생 후 3∼4일이면 귀가 트여 소리에 반응하기 시작한다. 시각은 청각보다 단계적으로 발달하는데 출생 직후에는 흑백만을 보다가 점차 색깔을 인지하게 된다.

생후 3개월이 되면 사람의 표정이나 목소리, 물체의 움직임에 보다 뚜렷한 반응을 보이기 시작한다. 엄마가 어르거나 볼을 비비거나 하면 소리를 내면서 웃고 움직이는 물체 쪽으로 다가가려는 듯 버둥거리기도 한다. 4∼5개월이 되면 눈에 보이는 물건은 무조건 만져보고 입으로 가져가 빨아보는 것으로 탐색하기 시작한다. 따라서 아기가 빨아도 안전하고 위생적인 장난감을 주위에 놓아두어야 한다.

생후 7∼8개월 정도가 되면 자주 보던 것, 금방 본 것은 기억할 수 있게 된다. 아기가 보는 앞에서 물건을 감추면 재빨리 기어가 찾아낼 수 있다. 또 짝짜꿍이나 도리도리 등 간단한 놀이를 함께 한 다음 말로만 '짝짜꿍' 리듬을 들려주어도 기억해내고 짝짜꿍을 할 수 있다. 9∼10개월 무렵부터는 아기가 자주 가지고 놀던 장난감의 이름을 대며 "어디 있니?"라고 물으면 그쪽으로 기어가거나 손가락으로 가리킬 수 있게 된다.

1-4. 사회성 : 엄마는 아기가 세상에서 가장 처음 만나는 '타인'이고 엄마를 통해 아기는 외부세계를 경험하게 된다. 따라서 사랑과 신뢰로 맺어진 엄마와의 관계는 긍정적이고 원만한 사회성을 기르는 토대가 된다. 울음소리를 들으면 재빨리 달려와 주고 울음소리만으로도 배가 고픈지, 기저귀가 젖었는지 살필 수 있다면 아기는 엄마에 대해 깊은 믿음을 갖게 된다. 그러므로 이 시기에는 돌보는 사람이 자주 바뀌는 것은 좋지 않다. 아기들은 친근한 냄새와 목소리에도 예민하게 반응해 낯선 손길을 감지할 수 있기 때문에 외부세계에 대해 심리적인 불안을 느낄 수 있다.

인간은 살아가면서 끊임없이 다른 사람들과 관계를 맺게 된다. 갓 태어난 아기들도 예외는 아니어서 가까운 가족들을 시작으로 점차 낯선 사람들을 대할 기회가 많아진다. 지나치게 엄마와만 시간을 보낸 아이는 낯선 사람들을 대하면 불안해하기 쉬우므로 일찍부터 많은 만남을 갖도록 하는 것이 좋다. 이때 타인들도 아기를 부드럽게 대해야 하지만 엄마도 '어머! 저기 예쁜 언니가 있네' 하는 식으로 타인에 대해 긍정적인 얘기를 들려주어야 한다. 그래야 아기는 타인들에 대해서도 신뢰를 가질 수 있게 된다.

5∼6개월 무렵이 되면 아기는 누군가를 향해 미소를 짓고 손을 내밀면 안기려고 하는 몸짓을 보인다. 그리고 9개월 정도가 되면 자신이 좋아하는 사람에게 기어갈 수 있다. 또 짝짜꿍이나 도리도리같은 놀이를 함께 하면 몹시 즐거워하면서 따라하기도 한다. 아기도 엄마나 다른 사람들에게 반응을 보임으로써 서서히 사회적 관계를 형성하기 시작하는 것이다. 이처럼 아기가 어떤 반응을 보일 때는 적극적으로 받아주는 것이 좋다. 미소를 지으면 웃음과 말로 화답해주고 안기려고 하면 포근하게 안아주어야 아기는 자신이 다른 사람들에게 중요하고 사랑받는 존재라고 느낄 수 있다.

1-5. 낯가림 : 손자, 손녀를 보시기 위해 할머니와 할아버지가 시골에서 올라오셨다. 할머니는 집안에 들어서는 순간 아무 생각도 없이 손자에게 돌진하여 와락 껴안으며 "어이구 내 새끼!" 하시며 돌진한다. 그 순간, 그러한 마음을 아는지 모르는지 철없는 손자는 '으앙'하는 울음소리와 함께 집안 분위기를 망쳐놓는다. 할머니의 마음은 일순간 미안함과 무안함, 그리고 서운함이 교차하시며 "벌써 낯가림을 하는가보구나!" 하시며 씁쓸한 기분을 혼자 달래셔야 한다. 그러시다가 조금 지나시면 화살이 아들, 며느리에게 날아온다. "형제들이 많은 곳에서 자라야 아이들이 낯가림도 않는 법이다"며 은근히 하나 더를 부추기신다. 괜히 머쓱해진 젊은 부부는 아이를 안고 달래면서 "할머니야, 할머니도 모르겠어?" 하면서 어떡해서든 할머니에게 안겨드리기 위해 갖은 애를 쓴다.

아마도 보통 하나나 둘만 갖는 요즘 젊은 부부들 가정에서 흔히 있는 일이 아닌가 생각된다. 이처럼 아이들이 보통 6개월경이 되면 부모를 당황하게 만들 때가 한 두 번이 아니다. 모처럼 만난 친척이나 친구들이 예쁘고 귀엽다며 한번 안아보려고 달려들면 울음을 터뜨려 그들을 당황하게 하고 부모는 괜히 미안한 마음에 연신 말도 안 되는 핑계를 둘러대기 일쑤다. 괜히 부모가 잘못 기르고 가르쳤다는 죄책감에 빠지기도 한다.

이때의 아이들은 감정표현이 굉장히 풍부해지는데 기쁘다, 슬프다, 화난다, 두렵다, 좋다, 싫다, 재미있다, 지친다. 졸립다 등의 복잡하고 폭넓은 감정을 스스로 표현할 수 있게 된다. 이처럼 좋은 것과 싫은 것, 그리고 익숙한 것과 익숙치 않은 것의 구별이 확실해지면서 아이들은 친숙하지 않은 것에 대한 공포나 낯선 사람에 대한 불안을 나타내는데 우리가 흔히 말하는 낯가림이다.

그렇다면 왜 낯선 사람에 대한 불안을 나타내는 아이도 있고 그렇지 않은 아이도 있는가? 바로 위의 할머니의 말처럼 한 두명의 한정된 보호자들 사이에서 자란 아이는 여러 사람이 돌봐준 아이보다 낯선 사람에 대해 더 심한 불안을 나타낸다는 연구결과가 있다.

콜드웰(Caldwell, 1963)에 의하면 여러 사람에 의해 집단으로 양육되는 아동들은 낯선 사람에 대한 불안을 잘 나타내지 않는다. 따라서 낯가림이 유별나게 심한 아기에게는 많은 사람들과 접촉할 수 있는 기회를 만들어 주도록 하여야한다. 낯선 것에 대한 불안은 친숙하지 않은 사람뿐만 아니라, 낯선 환경이나 대상에게도 나타난다. 친숙한 대상일지라도 습관화되지 않은 방법으로 다루어지면 공포를 느낀다.

하지만 낯선 사람에 대한 불안은 쉽게 다루어질 수 있다. 낯선 사람에 대한 아이의 공포는 호기심에 의해서 상쇄될 수 있기 때문에 아기와 안전한 거리를 두고 멀찌감치 떨어져 있어야 한다. 위의 할머니처럼 갑자기 달려들어 껴안으려 하지말고 아이가 충분히 탐색할 수 있는 시간을 주어야 한다. 예를 들면 아이에게 처음부터 접근하지 말고 아이 앞을 몇 번 지나다닌다. 그 사이 아이는 낯선 사람을 훔쳐보기 시작한다. 아이가 충분히 이쪽에 대한 경계를 풀었다고 느꼈을 때, 접근하면 아이는 보다 자세히 낯선 사람을 살펴보다가 나중에는 미소를 보내며 안기기도 한다. 낯선 사람에 대한 불안은 새로운 것에 대한 아이들의 일반적인 반응의 하나라고 볼 수도 있다. 따라서 아이들의 낯가림은 극히 정상적이며 바람직한 것이다.

(2) 1세-2세

2-1. 정서 : 이제 아이들은 서서히 자신의 존재를 인식하기 시작한다. 어른들과 달리 자신은 아기이며 엄마와 아빠는 자신을 아주 많이 사랑하면서 돌봐주는 존재라는 사실을 알게 된다. 따라서 부모나 자신을 돌봐주는 사람에게 강한 애착을 보이면서 사랑을 받으려는 욕구를 나타낸다. 그다지 아프지 않게 넘어졌는데도 울면서 엄마를 찾거나 어른들이 기뻐할만한 행동을 하면서 관심의 대상이 되고자 한다. 이 시기의 아이들은 자신이 사랑받는 존재라는 사실을 끊임없이 확인하고 싶어하므로 애정표현은 많이 할수록 좋다.

이 시기의 아이들은 자신의 요구가 존중되기를 바란다. 아이의 행동은 자신을 중심으로 이루어져 주위 사람들을 괴롭히는 것으로 보이기도 한다. 자기 뜻대로 일이 되지 않으면 화를 내는데 섣불리 도와주려고 하면 오히려 더 화를 낼 수도 있다. 설득을 해볼 수도 있지만 사실 어렵다. 따라서 아이를 대하는 부모의 일관성 있는 태도가 아주 중요하다. 같은 상황을 두고 부모의 기분에 따라 허용과 금지를 뒤섞게 되면 아이가 혼란스러워할 뿐 아니라 금지되는 상황에 대해 불만을 느끼게 된다. 또 엄마와 아빠의 반응이 지나치게 다른 것도 아이를 혼란스럽게 만들 우려가 있다. 그러므로 아이에게 위험한 일만 아니면 대개는 허용한다거나 울지 않고 말로 할 때 더 잘 들어준다거나 하는 식으로 일정한 규칙을 정해두는 것이 좋다. 그리고 아이가 해서는 안 되는 일에 대해서는 반드시 이유를 설명해주어야 한다. 이동이 어느 정도 자유스럽고 몸을 마음대로 움직일 수 있으므로 아버지와의 몸싸움 놀이나 말 태우기 같은 놀이가 도움이 된다.

2-2. 언어 : 돌이 지난 후부터 1년 사이에는 언어가 급속하게 발달하기 때문에 날마다 부모를 놀라게 한다. '혹 우리 아이가 천재가 아닐까?' 하는 기대를 품는 것도 보통 이 무렵이다. 아이들은 자기와 가장 가깝고, 좋아하거나 필요로 하는 것부터 말로 하기 시작한다. 발음도 쉬워야 하는 것은 물론이다. 그래서 첫 낱말은 보통 입술을 움직여 내는 소리들로 '엄마' '맘마'처럼 쉽고 친근한 단어부터 말을 배우기 시작한다. 보통 일주일에 한 개 정도의 새로운 단어를 이해하고, 한 개의 단어로 자신의 의사를 표현하는 시기이다.

15∼16개월까지는 5∼10단어 이상을 넘지 못하는 것이 정상이지만 엄마의 요구에 따라 아기는 자신의 신체 부위를 지적할 수 있고 '인형 가져와?'와 같이 엄마가 말한 대상에 대해서 적절한 행동을 취할 수 있다. 이 시기에는 추상적인 단어보다는 눈으로 직접 확인할 수 있는 구체적인 단어가 효과적이다. 예를 들면 '뽀뽀'라는 추상적인 단어를 말할 때도 직접 뽀뽀를 해 주면서 "뽀뽀" 라고 말해 주는 것이 아이의 이해를 돕는 방법이다.

20개월 전후가 되면 아이가 사용하는 어휘수가 급격하게 늘어난다. "나" "너"와 같은 인칭대명사를 이해하고 아직 문장으로 표현하지는 못하지만 두 단어 이용을 사용해 웬만한 의사는 표현할 수 있는 정도가 된다. "엄마, 우유" "맘마 줘" "이리 와" 등 두 개의 낱말을 묶어서 말하며 필요한 것을 말로 요청한다. 그리고 노래와 무용을 가르쳐 주면 노랫말에 맞춰 무용을 외워서 따라할 수 있다. 이것은 아이가 노랫말을 이해하고 있다는 뜻이다. 자주 들어본 노래는 미숙한 발음으로 비슷하게 따라 부르기도 한다.

2-3. 인지 : 움직임이 비교적 자유롭기 때문에 집안 곳곳을 돌아다니며 왕성한 호기심을 채우려고 드는 시기이다. 쓰레기통을 뒤집기도 하고 식탁보를 끌어내리기도 하며 위험한 물건을 만지거나 입에 넣기도 한다. 눈에 띄는 모든 것이 신기해서 직접 체험해보고자 하는 욕구가 강하기 때문이다. 따라서 이런 욕구를 제한하는 것은 정상적인 인지발달을 방해하는 것이라고 할 수 있다. 아이가 마음껏 만져볼 수 있도록 위험한 물건은 미리 치워두고 호기심을 자극할만한 다양한 놀잇감을 제공해야 한다.

돌이 갓 지난 아이들은 손으로 만지는 것을 좋아한다. 특히 물이나 흙처럼 촉각도 색다르고 만질 때마다 형태가 변하는 놀잇감을 선호한다. 밥이나 반찬을 손으로 만지작거리기도 한다. 이때는 지저분해도 아이가 호기심을 채울 기회를 주는 것이 좋다. 목욕탕에서 마음껏 물을 가지고 놀게 하거나 모래밭에 앉혀두거나 찰흙을 주는 것도 좋은 방법이다. 단 흙 묻은 손으로 눈을 비비거나 먹을 수도 있으므로 아이가 노는 동안 곁에서 지켜보아야 한다.

17∼18개월이 되면 가까운 사람, 주로 엄마를 모방하기 시작한다. 엄마가 신문을 읽으면 자기도 읽는 척하고 누군가에게 인사하면 따라서 꾸벅거리기도 한다. 엄마가 자기에게 하듯 인형을 업거나 재우는 흉내를 내기도 하고 병원놀이나 소꼽놀이 장난감도 좋아한다. 따라서 이 시기에는 어른들의 모범적인 행동이 아주 중요하다. 모방을 통해 학습효과를 얻을 수 있기 때문이다.

간단한 블록쌓기와 도형모양으로 만들어진 퍼즐을 즐길 수 있게 된다. 처음 몇 번은 엄마가 도와주어야 하지만 아이의 기억력이 상당히 발달돼 있기 때문에 곧 혼자서도 블록을 쌓거나 퍼즐을 맞출 수 있다. 완벽하게 맞추는 것보다는 블록을 쌓았다가 부수고, 퍼즐 또한 맞췄다가 흩었다가 하는 반복놀이를 더 즐기는 경향이 있다.

2-4. 사회성 : 아이들의 사회성은 또래보다는 어른들과의 관계를 통해 먼저 형성된다. 이 시기에는 또래들과 함께 두어도 서로 어울리지 않고 따로 놀거나 어른들과만 놀려고 드는 것이 특징이다. 또래 아이들과 어울려 놀이하는 것을 아직 잘 모르기 때문이다. 그래서 재미를 느끼지 못하는 아이들은 차라리 자신에게 관심을 보이는 어른들과 함께 있는 것을 더 좋아하게 된다. 아이들은 어른들의 시선에서 애정과 격려, 금지 등 많은 것을 배운다. 이렇게 어른의 시선에서 느껴지는 메시지로 아이는 여러 가지 행동을 한다. 때로는 동정을 일으키기도 하고 착한 행동을 하기도 하고 말썽을 부리기도 하는 것이다. 하지만 또래들에게 관심을 보이지 않는 것은 아니다. 또래 아이들이 있으면 관심이 갖고 쳐다보거나 다가가기도 한다. 그렇다고 또래들과 어울릴 수 있게 친구를 만들어주려고 너무 나서서도 안 된다.

이 시기의 아이들은 바깥 세상에 대한 호기심이 강해서 집안에 있는 것보다 밖에서 생활하는 것을 더 좋아한다. 따라서 집에 있으면 밖으로 나가자고 조르거나 밖에서는 집에 들어가지 않겠다고 엄마와 다투는 일이 많아진다. 사회성이란 사실 집안에서가 아니라 밖에서 배우는 것이며 또한 밖에서 필요한 것들이다. 따라서 이 시기에 바깥 세상의 경험은 아이들에게 좋은 사회경험이 되는 것이다. 하지만 많은 부모들이 귀찮거나 혹은 위험하다는 핑계로 이러한 사회성발달의 문을 막아버리는 경우가 많은데 이는 아이들의 사회성발달을 저해하는 원인이 된다. 따라서 여건만 허락된다면 놀이터 같은 곳으로 아이를 자주 데리고 나가는 것이 좋다.

2-5. 반복학습 : 돌 전에 보행기를 타고 다닐 때쯤 되어서부터 나타나는 아이들의 특성 중, 똑같은 행동을 반복하는 경우가 많다. 보행기를 탄 아이에게 손에 장난감을 쥐어주면 장난감을 떨어뜨린다. 처음에는 아이가 우연히 떨어뜨렸다고 생각한 부모는 착실하게 집어주지만 몇 번 반복하다보면 일부러 떨어뜨린다는 것을 알게된다. 떨어뜨리고 주워주기를 수십 번도 더 반복하면서 아이들은 그러한 행동이 좋아서 깔깔거리며 웃는다. 처음에는 아이의 웃는 모습이 좋아서 귀찮아도 주어주기를 기꺼이 마다하지 않고 바보스럽게 반복하다가 인내의 한계점에 다다른 부모들은 대부분 딸랑이를 아이에게 빼앗아 버린다. 아이의 입장에서는 정말로 얄밉고 무정한 부모가 아닐 수 없다.

아이들은 딸랑이가 떨어질 때, 떨어지는 딸랑이를 계속 주시한다. 아이들의 머리 속에서는 딸랑이가 바닥에 떨어졌을 때의 소리를 들으려고 하며 딸랑이가 어디로 떨어지는 지 그 위치를 파악하기 위해 딸랑이에서 눈을 떼지 않는 것이다. 이러한 반복학습을 통하여 아이들은 학습의 기초가 되는 과학적 지식을 축적해 나가는 것이다.

(3) 2세-3세

3-1. 정서 : 아이가 자신의 의지를 나타내기 시작하면서 어떤 말을 하더라도 "싫어" 라고 하는 시기이며 따라서 부모에게는 최초로 아이가 사랑스럽기만 한 것은 아니라는 것을 실감하는 시기이기도 하다. 이러한 아이들의 특성은 사실 자신의 존재를 인식하기 시작해 자아에 눈뜨기 시작했다는 증거이다. 따라서 아이의 안전과 관련된 것이 아니라면 될 수 있으면 아이의 의견을 존중해 주는 것이 좋다.

자아가 형성되는 시기에는 흔히 공격적이고 반항적인 성향을 나타낸다. 반면에 다른 사람의 감정을 보다 잘 이해할 수 있게 되고 다른 사람의 의견에도 조금씩 귀를 기울이게 되기도 한다. 아이는 이제 친구를 때리면 자신이 친구에게 맞았을 때처럼 아프다는 것을 이해할 수 있게 된다. 또 엄마 입장이나 친구 입장이 되어서 생각해 보기도 한다. 따라서 친구들과 보다 사이좋게 지낼 수 있게 되고 다른 사람을 도와 줄 수 있게 된다.

이 시기의 아이들은 자신의 몸에 대해 깨닫게 되어 자신의 몸을 움직여 뛰고 기어오르면서 자신과 성취감을 느끼게 된다. 이처럼 몸을 움직이는데도 자신감이 붙고 자아도 강한 시기이기 때문에 혼자 하려는 욕구가 부쩍 강해지는 시기이다. 밥도 혼자 먹으려고 하고 양치질도 혼자 하려고 한다. 무슨 일이든 엄마가 해주려고 들면 일단 '내가 할래' 하며 덤벼들기 일쑤다.

이 시기의 아이들은 자신이 모든 것의 중심이고 가장 중요한 존재라고 생각하는 주관적인 자아의식이지만 자신의 정체성을 찾아가는 아주 중요한 시기다. 따라서 이 시기에는 긍정적이고 자신감 있는 자아를 형성할 수 있도록 부모가 적극적으로 도움을 주어야 한다. 아이가 한 일에 대해서는 칭찬을 아끼지 말고 의사표현이 서툴더라도 아이의 말에 귀를 기울여주는 태도가 긍정적인 자아형성에 큰 도움이 된다. 또한 아직은 무슨 일을 하든 실수 투성이지만 독립심을 키워가는 과정이므로 혼자 할 수 있는 기회를 많이 주고 칭찬과 격려를 잊지 말아야 한다. 아이를 격려하는 방법으로 스킨쉽을 사용하면 좋다. 아이를 칭찬할 때 아이의 손이나 몸을 잡거나 피부접촉을 통하여 마음을 전달하는 것이 가장 효과적인 방법이기 때문이다.

3-2. 언어 : 2세 이후부터 3세까지는 언어발달이 가장 활발한 시기이다. 이 시기 아이들이 가장 많이 사용하는 말이 "이게 뭐야?" 일 것이다. 이렇게 끊임없이 물어 보면서 하루에 약 5∼6개의 새로운 낱말을 익히고 천여개의 낱말을 사용해서 말을 할 수 있게 된다.

이와 동시에 만 2세 전후가 되면 아이들은 말로 자기 의사를 표현할 수 있다. 명사만을 연결시켜 사용하던 언어에 동사와 조사가 붙기 시작하고 '나' '너'라는 대명사도 사용할 수 있게 된다. 자주 듣는 단어에 한정돼 있기는 하지만 형용사와 부사도 섞어 쓸 수 있다. 예를 들면 "엄마 나도 같이 갈래" "아빠 빨리 와" 하는 식이다. 그리고 과거와 현재, 미래형에 대한 인식도 생긴다. 그러므로 "어제 엄마랑 뭐 먹었지?" "조금 있으면 아빠가 오실 거야" 하는 식으로 일이 일어나는 순서에 따라 사용하는 말이 다르다는 것을 아이가 이해할 수 있도록 구분해서 들려주는 것이 좋다.

그러나 아직 자기 중심적으로 모든 단어를 이해하기 때문에 언어의 상대성에 대해서는 이해하기 어렵다. 그래서 엄마와 아빠를 다른 사람이 '아줌마'나 '아저씨'라고 부르면 화를 내거나 울면서 "아줌마 아니야, 엄마야" 하며 항의하기도 한다. 타인의 기준도 이해하는 것은 30개월 이후에 가능해진다.

부모가 쓰는 말을 주로 따라하기 때문에 아이 앞에서는 바른 말을 쓰도록 주의해야 한다. 그리고 존댓말을 가르쳐주면 잘 따라한다. 그러나 엄마가 가르쳐준 말을 외워서 하는 것일 뿐 존댓말에 대한 인식은 없다. 사람을 보고 '이거'라고 하거나 어른을 보고 '얘'라고 하는 말을 곧잘 쓰기 때문에 아직 완벽한 존댓말은 사용할 수 없다.

3-3. 인지 : 이전까지는 손으로 만져보고 입으로 빨아보고 하면서 사물의 생김새나 느낌을 탐색하는 기간이었다면 만 2세 이후부터는 사물의 쓰임새나 행동의 원인 등을 궁금해하기 시작한다. 처음 보는 물건이 있으면 단순히 만져보는 것에 그치지 않고 그것의 이름이 무엇인지, 어디에 쓰이며 왜 필요한지 등을 알고싶어 한다. 따라서 만족스러운 대답을 얻을 때까지 '왜'라는 질문이 꼬리에 꼬리를 무는 시기이기도 하다.

많고 적음, 크고 작음 등 양에 대한 이해가 생기고 숫자를 세기 시작한다. 위와 아래, 키가 큰 사람과 작은 사람, 우유가 적게 든 컵과 많이 든 컵을 분간할 수 있다. 숫자는 하나부터 둘이나 셋까지만 확실하게 이해하고 그 이후의 숫자는 외워서 세기는 해도 아직 개념이 없다. 그리고 아무 것도 없는 상태, 즉 '0'의 개념은 이해할 수 없다. 눈으로 보이는 것만 이해할 수 있기 때문이다.

보고 들은 것은 잘 잊어버리지 않게 된다. 신체 각 부위의 명칭이나 가까운 가족, 친구들의 이름을 기억할 수 있고 얼굴도 오랫동안 기억하며 사진과 실물도 연결시킬 줄 안다. 또 완벽하지는 않지만 동시나 노래를 외워서 낭송하고 부를 수도 있다. 어른들이 위험하다고 주의를 준 것을 기억하고 스스로 조심하는 행동을 보이기도 한다.

상당히 주관적이기는 하지만 비교적 논리적인 생각을 할 수 있다. 물 속에 들어가기 싫어하는 아이에게 이유를 물으면 '물고기가 발을 물까봐'라고 대답하기도 하는데 엉뚱하지만 이미 물고기가 물 속에 살고 있음을 알기 때문에 가능한 대답이다. 따라서 이 시기에는 생각할 거리가 있는 동화책, 역할놀이를 할 수 있는 장난감 등을 제공하는 것이 좋다. 또 생각한 것을 그림으로 옮겨볼 수 있도록 물감이나 크레파스를 이용해 함께 그림을 그리는 것도 좋은 방법이다.

3-4. 사회성 : 만 2세 이상이 되면 또래친구들과 어울릴 수 있게 된다. 초기에는 같이 두어도 각자 자기 놀이에 열중하는 모습을 보이지만 점차 같은 장난감을 가지고 함께 놀거나 술래잡기나 소꿉놀이 등을 하면서 적극적으로 놀기 시작한다. 그러나 여러 아이들과 어울리지는 못하고 1대 1 놀이만 하는 것이 보통이다. 친구가 좋아지기 시작하는 시기이지만 그래도 틈틈이 엄마를 확인하고 찾아다니는 모습을 보인다. 이 시기에는 다양한 친구들과 어울릴 수 있도록 하는 것이 좋으므로 엄마가 '얘랑 놀라'는 식으로 친구를 선택해주지 말아야 한다. 다양한 아이들 속에서 마음에 맞는 친구를 스스로 선택하는 것도 사회성 발달의 중요한 과정이기 때문이다.

이 시기의 아이들은 규칙에 대해서도 잘 모를뿐더러 모든 것을 자기 중심적으로 생각하는 이기적인 모습을 보인다. 또 샘이 많고 호기심도 강해서 자기 장난감은 팽개친 채 다른 아이의 장난감을 빼앗으려고 덤벼들기도 한다. 따라서 또래친구들과 어울리더라도 자기 마음대로 하려고 욕심을 부리기 때문에 싸움을 벌이는 일이 잦다. 이때 규칙을 설명해주거나 '사이좋게 놀라'고 해도 아이는 잘 이해하지 못한다. 오히려 다툼이 생겼을 때는 엄마가 놀이에 함께 참여해 싸우지 않고 노는 모습을 보이거나 싸움을 중재하는 것이 효과적이다.

이제 서서히 엄마와 떨어지는 연습을 해야 할 시기다. 이 시기의 아이는 엄마와 몇 시간 정도 떨어져 있을 수도 있다. 처음 엄마와 떨어지면 몹시 불안해하면서 울지만 점차 익숙해지는 모습을 보인다. 그러나 아직 혼자 있을 수는 없으므로 믿을 수 있는 어른과 함께 있도록 해야 한다.

친구나 다른 사람들을 만날 기회가 많아지므로 타인을 대하는 방법에 대해 가르치기 시작해야 한다. 만나고 헤어질 때 인사를 하며 어른에게는 존댓말을 써야 한다는 사실을 끊임없이 상기시켜야 한다. 이 시기는 주위 사람을 모방하는 성향이 강하므로 엄마가 먼저 공손하게 인사하고 존댓말 쓰는 모습을 보이면 아이도 흉내를 내면서 쉽게 따라할 수 있다.

3-5. 미운 세 살 : 두 돌이 지나면서 아이들은 온갖 미운 짓을 하게 되는데 우리나라에서는 미운 세 살이라고 하며 미국에서는 만 나이를 사용해 공포의 두살[Terrible Two]이라고 한다. 하지만 전문가들 모두가 주장하듯이 이 시기에 있어서 아이들의 양육은 평생을 좌우한다고 해도 과언이 아니다. 부모에게는 대단한 인내를 시험하는 시기이며 아이들에게 있어서는 부모의 사랑을 테스트하는 시기이기도 하다. 그래서 옛말에 '세 살 버릇 여든까지 간다'는 말이 있는 것이다.

이 시기에 나타나는 아이들의 대표적인 특성으로 무엇이든지 자기가 하겠다며 '내가'를 외치는 행동이다. 아직 양말도 제대로 신지 못하면서 양말을 혼자 신겠다며 부모의 도움을 뿌리치고 심지어는 혼자서 바지를 내리고 변을 보겠다며 우기다가 옷에다 싸는 경우가 비일비재하다. 약속시간이 빠듯해 밖으로 나갈 때면 혼자서 옷을 입겠다고 버티는 아이와 입혀주겠다며 억지로 끌어당기는 부모와의 실갱이는 하루 이틀에 끝나지 않는다. 마음을 다잡고 아무리 참을 인자를 곱씹어보지만 바지를 거꾸로 입고 나오거나 한쪽 바지 가랑이에 두 발을 넣고 허우적대는 아이를 그대로 데려갈 수도 없는 노릇이다. 섣불리 참견했다가는 괜히 화를 내고 짜증을 부리며 이제는 드러눕기까지 한다. 정말 이러지도 저러지도 못하는 경우가 한 두 번이 아니다.

그래도 집안에서만 그러면 좋겠는데 밖에 나가면 아이들은 더 심해진다. 특히 사람이 많이 모인 백화점이나 슈퍼, 혹은 집에서도 손님이 오면 더 떼를 쓰는 경향이 있다. 이는 좁은 공간에서는 더 위축되고 주위에 사람이 많고 넓은 공간에서는 위험을 더 느끼지 않는 인간의 속성 때문이다. 예를 들면 한 밤중, 아무도 없는 좁은 골목길에서 강도를 만났을 때와 사람들이 많은 대로에서 강도를 만났을 때의 차이점과 같다. 하지만 이 때문에 부모들의 입장은 더욱 더 난처해진다. 행여나 아는 사람이라도 만날까봐 가슴 조마조마 할 때가 한 두 번이 아니고 어떻게 대처해야 될지 몰라 허둥지둥 할 때가 많다. 이럴 때는 일단 아이들을 좁은 공간으로 데리고 가서 타이르거나 지도하는 것이 좋다. 실제로 미국에서 쇼핑을 하다보면 울면서 떼쓰는 아이를 안고 화장실이나 자동차 안으로 데려가는 부모들이 많은데 이러한 심리를 잘 이해하는 부모들이다.

(4) 4세-5세

4-1. 정서 : 아이가 혼자 할 수 있는 일이 많아지면서 아이에게 가는 부모의 손길도 점차 줄어드는 시기다. 부모 입장에서는 아이를 믿기 때문에 내버려두는 경우가 많지만 아이는 부모의 애정과 관심을 잃었다고 생각할 수 있다. 특히 동생이 태어나 부모의 관심이 그쪽으로 집중되면 아이는 심한 질투심을 느끼게 된다. '나도 아기야' 하면서 기어다니거나 갑자기 우유병을 찾기도 하며 잘 가리던 대소변을 실수하기도 한다. 이런 아이를 야단치거나 비웃으면 아이는 정신적 상처를 입게 되므로 동생을 돌보는 일에 동참시키고 애정과 관심을 끊임없이 표현해 주어야 한다.

사고능력이 상당히 발달해 있기 때문에 꽤 논리적으로 거짓말을 할 수 있게 된다. 이보다 어린 나이에도 거짓말을 하는 경우가 있지만 욕구를 해결하기 위해서거나 허구와 사실을 혼동해서 하는 단순한 거짓말에 불과하다. 약속하지 않았는데도 '아빠가 인형 사온다고 했다'거나 없는 동생을 '있다'고 우기기도 한다. 그러나 만 4세 이후가 되면 자기의 잘못을 숨기기 위해 거짓말을 하기 시작한다. 낙서를 해놓고 안 했다고 잡아떼거나 장난감을 망가뜨려 놓고 다른 아이가 그랬다고 책임을 전가하기도 한다. 스스로 잘못한 것을 알기 때문에 꾸중이 두려워 거짓말을 하는 것이다. 이때 아이를 추궁하거나 거짓말한 것에 대해 지나치게 과민반응을 보이면 아이는 죄의식을 갖게 된다. 거짓말은 나쁘고 자기가 한 일은 책임을 져야 한다는 사실은 가르쳐 주되 아이가 거짓말을 하게 된 동기를 헤아려 이해해 주는 자세가 필요하다.

울고 떼쓰면서 그때그때 감정을 표현하던 아이가 이 시기가 되면 부모의 반응에 따라 감정을 숨기는 일이 잦아진다. 스스로 감정을 조절할 줄 알게 되고 인내심도 생겼기 때문이지만 감정을 자제하는 일이 많아지면 아이는 스트레스를 받게 된다. 특히 감정을 표현할 때마다 '네가 애기야?' 하거나 야단을 치게 되면 아이는 느낀 바를 그대로 드러내는 일에 두려움을 갖게 된다. 그러므로 아이가 감정을 표현할 때는 다독거려 주고 대화를 통해 진정시켜야 한다. 또 그림을 그리게 하거나 이야기를 만들어낼 수 있는 소재를 제공함으로써 다른 방법으로 감정을 표현할 수 있도록 도와주는 것도 좋은 방법이다.

4-2. 언어 : 문법적으로도 틀리는 일 없이 비교적 정확한 문장으로 말할 수 있기 때문에 자기 생각을 말로 완벽하게 표현할 수 있다. 간혹 성격이 급해 말을 더듬거리거나 하고 싶은 말은 많은데 정리가 잘되지 않아 횡설수설하는 경우도 있을 수 있다. 이때 아이를 재촉하거나 짜증스러운 듯한 표정을 짓는 것은 금물이다. 대신 아이의 말에 맞장구를 치듯 정리를 해주는 것이 좋다. 예를 들면 "서로 인형을 갖겠다고 00랑 00가 싸웠어?" 하는 식이다. 이렇게 하면 아이는 자기 말이 엄마에게 잘 전달된 것에 안도하면서 엄마의 정돈된 표현을 통해 논리적으로 말하는 법을 익힐 수 있다.

만 4세 이상이 되면 상상해서 말할 수 있게 된다. 이전에는 그림을 보고 그 내용을 유추해서 말하는 식이었지만 지금은 미처 끝맺지 못한 이야기의 뒷부분을 상상하거나 그림의 내용보다 확대된 이야기를 상상해서 말로 표현할 수 있다. 이야기를 들려주다 말고 "그래서 어떻게 되었을까?"라고 물으면 나름대로 이야기를 꾸며낸다.

물건의 정확한 단위는 복잡하기 때문에 만 4세 이상이 되어야 익힐 수 있다. 이전까지는 모든 것을 '∼개'라고 세는 것이 일반적이다. 사람도 '한 개, 두 개'라고 세는 식이다. 그러나 이제부터는 기본적인 단위를 가르칠 수 있다. 그림책을 보거나 길을 걸으면서 "모두 세 사람이네" "자동차가 한 대, 두 대…" 하며 자연스럽게 정확한 단위를 말해주면 된다. 신발을 세는 '켤레', 동물을 세는 '마리' 정도는 충분히 기억하고 사용할 수 있다.

집밖에서 또래들과 어울리는 시간이 많아지면서 생소한 말을 배우기 시작한다. 느닷없이 욕설을 내뱉어 엄마를 당황하게 만들기도 한다. 그러나 처음 들은 말이 신기해서 사용하는 것일 뿐 아이가 욕이라는 사실을 인식하고 그 말을 사용하는 것은 아니다. 다만 엄마의 반응 때문에 그것이 '나쁜 말'이라는 정도의 인식은 할 수 있다. 그러나 욕을 배우는 것도 성장과정의 하나이므로 화를 내거나 당황하지 말고 '나쁜 말'이라고 일러주어 함부로 사용하지 않도록 지도하는 것이 좋다.

4-3. 인지 : 기억력과 사고력이 상당히 발달돼 있기 때문에 어떤 일이나 상황에 대해 스스로 설명할 수 있다. 울고 있는 아이를 보고 '엄마한테 혼났나봐'라며 상당히 논리적으로 원인을 추측하거나 '이불을 덮지 않고 자면 감기에 걸린다'는 식으로 결과도 예측할 수 있게 된다. 따라서 사고력을 증진시킬 수 있는 놀이를 많이 하는 것이 이 시기 인지발달에 좋다. 처음에는 경험을 바탕으로 사고할 수 있도록 구체적인 상황을 제시하거나 그림을 보여주며 원인과 결과를 추측해볼 수 있도록 하고 점차 상상력을 발휘할 수 있는 내용으로 발전시켜 나가도록 하는 것이 좋다.

경험해보지 못한 일에 대해서도 상당히 구체적으로 얘기할 수 있을만큼 상상력이 발달한다. '새처럼 하늘을 날면 어떤 기분이 들까?'라고 물었을 때 이전에는 단순히 '좋아'라고 대답하는 식이었다면 이제는 실제로 새가 되는 상상을 해보고는 '구름 위로도 올라갈 수 있어?' 하는 식이다.

아직 시계는 볼 줄 모르지만 시간의 흐름이나 때에 대한 개념은 생긴다. 이전에는 '조금 있다가 하자'고 하면 수긍을 해놓고도 당장 해달라고 조르기 일쑤지만 이제는 '조금있다가'라는 개념을 이해하기 때문에 참고 기다릴 수 있다. 날짜에 대한 개념은 없지만 어제와 오늘, 내일이라는 개념을 이해할 수 있고 비교적 정확하게 사용한다. 그러나 모레, 그제와 같은 하루를 건너뛴 날짜는 아직 이해하기 어렵다. 또 아침, 낮, 저녁, 밤 등으로 하루를 대략적으로 구분할 수 있고 시간의 순서도 이해할 수 있다. 따라서 '오늘 낮에 뭐했니?'라고 물으면 실제로 낮에 한 일을 얘기할 수 있고 '세수하고 나서 밥 먹고 엄마랑 백화점에 갔다'는 식으로 일이 일어난 순서대로 나열할 수 있다.

4-4. 사회성 : 엄마보다는 친구들과 어울려 노는 것을 더 좋아하는 시기다. 엄마 없이도 친구들과 몇 시간씩 바깥에서 놀 수 있게 되며 친구집에 놀러가는 것을 좋아한다. 이때는 안전사고의 위험만 없다면 굳이 아이를 따라다닐 필요가 없다. 친구들과 노는 일에 푹 빠진 아이는 엄마가 곁에서 간섭하는 것을 오히려 귀찮아한다.

친구들과 싸우지 않고 잘 놀고싶은 욕구가 강하기 때문에 자기 주장만을 내세우는 행동은 많이 줄어든다. 또 다른 사람의 마음을 헤아릴 줄 알고 규칙에 대한 이해도 생겨서 친구가 싫어하는 행동이나 피해가 될만한 행동은 스스로 조심하는 모습도 보이게 된다. 이처럼 남을 배려하는 마음이 생기기 때문에 이 시기에 나타나는 가장 중요한 특징은 양보심이다. 자기 중심적이던 아이가 양보심을 갖게 된다는 것은 타인을 이해하기 시작했다는 뜻이다. 자기 물건이지만 친구가 원하면 서슴없이 빌려주기도 하고 놀이순서를 양보하기도 한다. 그러나 기분이 나쁠 때나 싫어하는 상대한테는 여전히 이기적인 모습을 보이며 양보를 했다가 쉽게 변덕을 부리는 경우도 있다.

만 4세 이상이 되면 모든 사람들은 남자와 여자로 구분된다는 사실을 알게 된다. 이전에는 할머니는 그저 할머니일 뿐이었지만 이제는 할머니인 동시에 여자라는 사실을 인식하는 것이다. 그리고 여자는 엄마가 되고 남자는 아빠가 된다는 식으로 사회적인 성 역할에 대해서도 눈뜨게 된다. 이처럼 성 역할을 인식하게 되면서 아이들은 동성의 친구를 더 선호하는 경향을 보이고 동성의 부모를 모방하기 시작하며 남자 일과 여자 일을 구분 짓고 싶어한다. 따라서 이 시기에는 성 역할에 대한 고정관념이 생기지 않도록 주의해야 한다. 특히 역할놀이를 통해 성 역할을 배우는 경우가 많으므로 여자도 회사에 다니고 의사도 될 수 있다는 사실을 알려주어야 한다. 아이에게 '남자가 울면 못써' '너는 여자애니까 얌전하게 굴어야지' 하는 식으로 말하는 것은 성 역할에 대한 고정관념을 심어주어 아이의 사회적 활동반경에 제약을 가하는 것이나 다름없다.

4-5. 이중독백 : 만 4세가 지난 딸이 친구를 데리고 집에 놀러왔다. 엄마는 아이들끼리 놀도록 하고 과자와 과일을 준비해 아이들이 놀고 있는 방 앞에 도착했다. 그런데 무슨 놀이를 하고 있는지 궁금해 즉시 방으로 들어가지 않고 아이들이 하고 있는 대화를 엿들었다.

친구: 얘는 산에서만 살아. 그래서 물 속에 들어가면 죽는대.

딸: 우리 아빠는 맨날 술만 먹는다.

친구: 그런데 나쁜 사람이 얘를 데리고 물 속으로 들어가 버렸어.

딸: 그래서 집에 오면 잠만 자.

문 밖에서 이야기를 듣고 있던 엄마는 당황한다. 혹시, 우리 아이가 말귀를 못 알아 듣는 것은 아닌가? 왜 친구가 이야기하는 것과 전혀 상관없는 이야기를 혼자서 하고 있을까? 평소에는 그렇지 않았는데...

하지만 딸만이 전혀 상관없는 이야기를 하고 있는 것이 아니라 딸의 친구도 전혀 딸의 이야기와는 상관없는 이야기를 하고 있는 것이다. 그렇다면 이 아이들은 서로 상대방의 이야기를 이해 못해서 그런 것일까? 물론 그들은 상대방의 이야기를 너무도 잘 이해하고 있다. 하지만 이 시기에 나타나는 아이들의 대화는 서로 자신의 정보와 생각을 교환하기보다는 자신이 하고자 하는 말만 전달하는데서 끝나는 경우가 많다. 인지이론으로 유명한 피아제는 이러한 대화법을 '이중독백' 혹은 '집단독백'이라 했다. 위의 예에서 보자면 딸이 말한 것은 친구가 말한 내용과는 아무런 관계가 없다. 딸과 친구는 서로 상대방이 이야기하는 것을 듣고 있지만 그것은 다만 자기의 말 할 차례를 기다리는 것일 뿐이다.

만약 부모들이 이러한 상황을 목격하고 아이들의 놀이에 개입해서 "왜 너희들은 이상한 이야기들만 하고 있니?" 하고 끼어들게 되면 아이들만의 모처럼의 즐거운 놀이는 거기서 깨져버리게 될 것이다.

(5) 5세-6세

5-1. 정서 : 감정을 조절할 수 있는 능력은 만 4세를 전후해서 발달하기 시작해 만 5세 이후가 되면 스스로 감정을 통제할 수 있게 된다. 원하는 일이 관철되지 않더라도 화를 내거나 우는 대신 부모를 설득하려고 드는 것이 특징이다. 예를 들어 갖고싶은 물건을 부모가 사주지 않을 때 다른 아이들은 다 갖고 있기 때문에 놀이에 낄 수 없다는 식으로 합당한 이유를 대기도 하고 생일날 사달라는 식으로 대안을 제시하기도 한다. 또 친구와 싸우거나 놀림을 당해 화가 나는 일이 있더라도 참아보려고 노력하는 모습도 보인다. 그러나 아직 어른들처럼 감정을 완벽하게 통제할 수는 없기 때문에 끝까지 참는 것은 어렵다. 오히려 화를 내야 할 상황에서도 참기만 한다면 지나치게 소극적이거나 자신감이 없는 아이라고 할 수 있다.

아이들의 성격과 개성은 만 6세를 전후해서 거의 형성된다고 할 수 있다. 태어나서 지금까지 부모나 주변환경으로부터 받은 영향의 결과로 아이들은 점차 뚜렷한 성향을 드러내게 되고 이 시기까지 형성된 성격과 개성이 성인이 된 뒤에도 그대로 유지되는 것이 일반적이다. 지금까지 정상적으로 성장해 왔다면 대개 이 시기의 아이들은 자신감에 차 있고 밝고 긍정적인 성격을 지니고 있다. 따라서 매사에 자신감이 없고 우울해하며 자기 감정을 잘 조절하지 못하는 아이라면 전문가의 상담을 받아보는 것이 좋다.

이 시기의 아이는 자기 생각이나 감정을 말로 정확하게 표현할 수 있다. 그러므로 자주 아이의 의사를 묻고 의견을 존중해 주는 자세를 보이는 것이 중요하다. 일방적으로 아이의 생각만을 들으려고 하기보다는 부모의 생각도 말해주면서 대화를 하는 식이 바람직하다. 이렇게 하면 아이는 다른 사람의 마음도 헤아릴 수 있게 되고 스스로에 대한 자신감도 키울 수 있게 된다.

5-2. 언어 : 읽고 쓰는 것은 부모의 지도에 따라 가능할 수도 있고 불가능할 수도 있지만 보통의 아이들은 만 5세 이상이면 읽고 쓸 수 있게 된다. 또한 이야기를 들려주고 생각을 나누며 얘기를 할 때 언어를 자유롭게 사용할 수 있다. 숫자, 속도, 시간과 공간, 좌우의 방향 개념, 추상적인 용어를 이해하고 분류 개념이 생기는 것도 이 시기부터다. 다양한 문법을 사용하고 문법상의 오류를 스스로 고치기도 하며 복잡한 발음도 안정적으로 말한다. 따라서 아이들의 말을 주변 사람들이 100% 알아들을 수 있게 된다. 또 존댓말도 완전히 익혀 상대에 따라 적절한 존댓말을 쓸 줄도 알게 된다.

이전에는 보고 듣는 것을 그대로 흡수하기 때문에 '물'을 보여주며 '쥬스'라고 하면 믿었다. 그러나 만 5세 이상이 되면 스스로 인지할 수 있는 능력이 발달하기 때문에 '물'을 '쥬스'라고 우겨도 직접 마셔보고 "에이, 물이잖아" 하며 웃는다. 만 3∼4세 때는 자기가 알고 있는 것과 다른 것을 말하면 화를 내지만 이제는 자기를 떠보거나 놀리려고 하는 행동임을 안다. 즉, 농담을 이해할 수 있는 능력이 생긴 것이다. 따라서 TV의 코미디 프로그램 같은 것을 좋아하고 즐기며 보고 들은 것을 따라하거나 나름대로 인용해 새로운 자기만의 농담을 만들어내기도 한다.

5-3. 인지 : 이 시기의 아이들은 여전히 호기심이 많다. 그러나 이전과는 달리 사물에 대한 단순한 호기심이 아니라 관찰을 통해 원리를 파악하려고 들기 때문에 좀더 진지하고 과학적인 호기심이라고 할 수 있다. 왜 여름에는 눈이 내리지 않는지, 눈이 녹으면 왜 물이 되는지, 또는 자동차는 어떻게 움직이는지 등 자연이나 과학의 원리에 관심을 갖기 시작한다. 이때 '눈은 추운 겨울에만 오는거야'라거나 '바퀴가 있으니까 자동차가 굴러가지' 하는 것처럼 무성의하고 비과학적인 대답을 하는 것은 곤란하다. 아이와 함께 백과사전을 보며 '엄마도 잘 몰랐는데 눈은 이렇게 내리네' 하며 공부를 하거나 간단한 실험을 해보는 것이 좋다. 또 관찰의 재미에 빠질 수 있도록 에벌레나 물고기 등을 길러보는 것도 좋은 방법이다. 아직 글을 혼자 완성하는 것은 어려우므로 아이가 입으로 관찰일기를 쓰도록 하고 엄마가 대신 기록해 주도록 한다.

만 5세 이상이 되면 집중할 수 있는 시간이 길어진다. 개인차가 있기는 하지만 보통 동화책 한 권이나 어린이용 비디오 프로그램 하나 정도는 집중해서 볼 수 있게 된다. 이는 책이나 프로그램의 내용을 이해할 수 있고 흥미를 느끼기 때문에 가능한 일이다. 또한 숫자의 원리를 이해할 수 있기 때문에 10까지의 숫자는 무난하게 세고 생활 속에서 활용할 수도 있다. 또 간단한 덧셈이나 뺄셈도 할 수 있다. 그러나 아직 암산으로 덧셈, 뺄셈을 하는 것은 불가능하고 손가락이나 사물을 사용해 눈으로 개수를 확인해야 셈을 할 수 있는 정도다. 따라서 초등학교에서 하는 것처럼 숫자만으로 셈 공부를 시키는 것은 효과를 거두기 어렵다. 과자 5개를 주면서 동생에게 2개를 나눠주게 하는 것처럼 아이와 직접 관련이 있는 상황을 통해 숫자에 대한 이해력을 키울 수 있다.

5-4. 사회성 : 또래간의 우정의 발달은 어른이 되어도 계속된다. 해가 더해 갈수록 우정은 점점 더 깊어지기 때문이다. 이와 같이 진정한 우정은 서로가 부족한 것을 채워주는 것에서부터 시작될 수 있다. 이것을 상호성 혹은 상호보완성이라고 한다.

또래 친구와의 우정에서 이런 상호성은 6살을 전후한 시기에 나타난다. 이 무렵의 아이들에게는 친구가 여러 명 생기고 또 그 중에서도 특히 친한 친구가 생겨서 항상 붙어 다니게 된다. 이 나이 또래의 아이에게 가장 친한 친구가 누구인지 물어보고 왜 그 친구와 친하게 지내느냐고 물어 보면 "00는요, 나한테 잘 해 주고요. 나도 00한테 잘 해주니까요"라고 대답하기 시작한다. 하지만 아직도 자기에게 유리할 때에만 선택적으로 친구를 도와주는 경향이 있다.

또래 친구와의 놀이를 통해 아이는 많은 것을 배운다. 다른 사람과 어떻게 관계를 맺어야 하는지에 대해서도 배울 수 있고, 자기가 다른 사람한테 어떻게 받아들여지고 어떤 사람으로 비춰지는지를 알 수 있다. 진정한 상호성에 기초한 우정은 초등학교 이후 중, 고등학교를 거치면서 꾸준히 발전하게 된다.

아이의 또래 관계는 부모가 다른 사람과 상호작용하는 방식과 닮아 있는 경우가 많다. 즉, 엄마가 사람들과 어떻게 상호작용 하는지를 보고 비슷한 방식으로 또래친구와 상호작용 한다는 것이다. 아이는 부모의 거울이라는 말이 이런 경우에도 해당되기 때문에 아이들의 원만한 친구관계를 만들어 주기 위해서는 부모들의 친구관계도 잘 살펴보는 것이 좋다. 그리고, 아이에게 어떤 친구들이 있는지 항상 관심을 가지고 지켜봐야 한다.

5-5. 거짓말 : 흔히 어른들에게 있어서 거짓말과 농담은 전혀 다른 것으로 이해된다. 하지만 거짓말과 농담은 의도한 사람만이 알 수 있는 것이다. 예를 들어 어떤 사람이 술자리에서 친구가 잠시 자리를 비운 사이에 친구의 지갑을 숨겼다고 하자. 돌아온 친구가 지갑을 찾으며 물어본다.

"내 지갑 못 봤어?"

"못 봤는데"

"어디 갔지?"

"혹시 집에 두고 안 가져 온 것 아냐?"

"그랬나?"

만약 이런 상황에서 지갑을 숨긴 사람은 물론 처음에는 장난으로 시작했다고 하더라도 친구가 진짜 집에 두고 온 것으로 믿는다면 모른 채 그 지갑을 슬쩍 집어넣을 수도 있다. 이 경우는 농담으로 시작한 것인지 처음부터 의도 된 거짓말이었는지 당사자밖에 알 수 없다.

이러한 농담이나 거짓말은 아이들의 언어가 유창해지고 상상력이 눈에 띄게 발달하면 시작되는데 개인차가 있기는 하지만 5세를 전후하여 아이들은 실제로 누군가를 속이기 위한 거짓말을 시작한다. 하지만 이렇게 발달상 나타나는 거짓말은 위의 성인들의 예와는 달리 환상과 밀접한 관련이 있다. 예를 들면 공룡 장난감을 가지고 놀던 아이가 갑자기 "엄마! 나 어제 놀이터에서 공룡 만났다." 하는 등의 이야기를 하는 것이다.

이러한 경우, 문제는 아이들의 거짓말이 아니라 부모들의 반응이다. 어떤 부모는 "너는 왜 말도 안 되는 거짓말을 해? 다음부터 또 거짓말하면 혼난다." 라며 무슨 큰 죄나 지은 것처럼 엄하게 반응하여, 아이에게 죄의식을 갖게 하거나 자기비하에 빠지게끔 한다. 하지만 이러한 거짓말은 상상력의 표현이며 아이들이 커 가면서 자연히 사라지게 된다. 따라서 이런 경우는 아이가 말하고 있는 것이 실재가 아니라 아이의 상상이나 느낌이었다는 것을 아이가 직접 깨달을 수 있도록 해 주어야 한다. 예를 들면, "그래, 넌 공룡을 만나고 싶은가 보구나? 엄마도 직접 봤으면 좋겠는데 진짜 공룡은 지금 살지 않으니까 볼 수가 없어서 슬프구나! 우리 내일은 공룡 박물관에 가서 가짜 공룡이라도 볼까?" 하는 식의 반응을 해 주면 잠시 상상의 세계에서 살던 아이도 현실로 돌아오게 되는 것이다.

이러한 거짓말은 지나치지 않다면 자신에게나 주위 사람들에게나 해가 되지는 않는다. 하지만 이러한 거짓말이 습관화되면 이것은 바로 아동이 평소 충분한 관심을 받지 못하고 자신을 찾기 위해 환상의 세계로 빠져 들어간다는 신호가 된다. 따라서 이러한 거짓말을 할 때는 반드시 적절한 부모의 반응이 뒤따라야 한다는 사실을 명심해야 한다.

그러나 어떤 아이는 자신의 실수를 만회하기 위해 또는 어떤 목적을 달성하기 위한 수단으로 거짓말을 사용하는 경우도 있다. 이런 경우, 부모가 아이의 마음을 이해하고 아이가 진정으로 자신이 이해받고 있다는 느낌을 갖도록 노력한다면 습관으로까지는 발전하지 않는다. 하지만 아이를 이해하려는 배려는 조금도 하지 않고 무작정 화를 내거나 훈계를 한다면 아이는 통제가 불가능한 습관화된 거짓말로 발전하기 쉽다.

[07] 행복 총량이라면, 운명의 총량도

(1) 사주와 주역에 대한 비판 : 사주팔자와 주역점으로 운명을 예측한다는 점술가들이 있다. 그들이 내놓은 예측의 근거란 모든 사람이 생년생시에 처했던 환경이 다르다는 것과 신령한 점괘가 우주를 반영한다는 것 뿐이다. 과학자가 보는 눈으로 운명론의 실체에 접근해보자.

사람은 시간적 차원의 동물이다. 과거를 기억하며 또 미래를 알고자 한다. 흔히 우리는 미래는 알 수 없는 것이라 생각하나 사실 우리는 미래에 대해 많은 것을 예측하며 살아간다. 우리는 내일도 해가 뜰 것이라는 사실을 안다. 이는 어제도 해가 떴고 그저께도 해가 떴고, 10년 전에도 해가 떴으니, 내일도 해가 뜰 것이라는 단순한 귀납적 추리에 의한 것이 아니다. 대부분의 사람들은 그렇게 생각하지 모르나 적어도 과학을 이해하는 사람들은 천체의 운동에 적용되는 확고한 자연 법칙이 성립하는 한 이렇게 되지 않을 수 없음을 안다.

자연 법칙에 따른 미래 예측

이렇게 우리는 미래를 예측할 수 있으며, 또 이를 예측할 근거를 가지고 있다. 물론 여기에는 기술적인 한계가 따른다. 요즘 우리의 일기 예보가 많이 향상되고는 있지만 아직 불완전한 측면이 많다는 것이 이를 말해준다. 관측 장비라든가 계산 능력에 한계가 있음은 물론 이론 자체에서도 완전을 기하기 어려운 상황이다. 설혹 그렇기는 하나 우리가 부분적이나마 미래를 예측할 수 있다는 것은 놀라운 일이 아닐 수 없다. 이는 기본적으로 우리가 신뢰할많나 미래 예측의 방식을 지니고 있기 때문이다.

그렇다면 그 신뢰할만한 미래 예측의 방식이란 무엇인가? 우리가 만일 현재의 상황을 알 수 있고 상황변화의 법칙을 알 수 있다면, 이를 활용해 미래의 상황을 산출해낼 수 있게 되는 것이다. 천체 운동의 경우, 천체들의 현재 위치와 속도를 알고, 이 천체의 속도가 어떻게 변하리라는 것을 말해주는 기본 법칙만 알게되면, 앞으로 이들이 어느 시간에 어디에 있게 되리라는 것을 수백년 혹은 수천년을 앞질러 완전히 예측해 낼 수 있는 것이다.

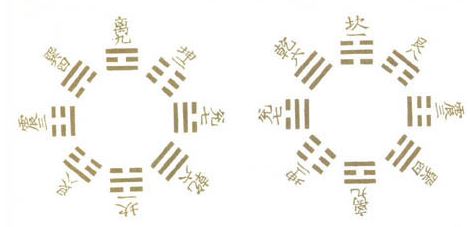

<자연의 변화를 표상한다는 주역의 64괘를 보여주는 도상>

양자의 상태는 확률 예측

물론 우주 안의 모든 대상, 모든 운동에 대해 이렇듯 완전하게 예측해낼 수 있는 것은 아니다. 적어도 원자 규모의 작은 대상에 대해서는 이런 방식의 서술을 해낼 수 없다고 하는 것이 현대 양자이론의 입장이다. 그러나 이 경우에도 우리가 만일 이것의 현재 상태에 대한 그 어떤 관측을 해내고 여기에 이미 잘 알려진 '상태변화'의 법칙을 적용함으로써 이것의 미래 상태를 산출해낼 수가 있다. 그리고 이 상태로부터 이것이 일으킬 관측 가능한 사건들에 대해 최소한 확률적인 예측만이라도 해내게 돼있는 것이다. 마치 오늘날의 일기 예보에서 가령 "내일 눈비가 올 확률이 몇 %"라고 말 하는 것과 비슷한 사정이다. 일기 예보가 그러하듯이 이것만으로도 우리에게는 매우 유용한 정보가 될 수 있으며, 따라서 이러한 형태의 예측 능력을 우리는 매우 소중히 여기는 것이다.

당연히 우리의 욕심은 여기서 그치지 않는다. 자신에게 일어나게 될 생사화복에 대한 사항도 미리 알았으면 좋겠다고 생각한다. 그리고 이것을 단순히 알 뿐만 아니라 만일 그 어떤 액운이 기다리고 있다면 이를 퇴치해낼 수 있는 복안도 있었으면 좋겠다는 생각이다. 그런데 과연 이것이 가능할까?

<64괘의 기본이 되는 8괘도. 8괘 각각을 둘씩 겹쳐 놓으면 64괘가 된다.>

운명도 예측할 수 있을까

놀랍게도 바로 이러한 일을 해낼 수 있다고 나서는 사람들이 있다. 이른바 점술가들이다. 도대체 이들은 무엇을 근거로 이것을 할 수 있다는 것인가? 아마 백 사람이면 백가지 다른 방식을 제시할 것이다. 우리는 이것을 일일이 거론할 능력도 의지도 가지고 있지 않다. 그러나 그 가운데서도 특히 많이 제시되고 있는 이른바 '사주 점'과 '주역 점'에 대해서만은 좀 깊이 검토해 볼 필요가 있다.

사주라고 하는 것은 사람이 어느 해, 어느 달, 어느 날, 어느 시에 태어났는가 하는 네가지 데이터를 간지(干支)에 따라 표현한 것인데, 이것이 8개의 글자로 표시되는 까닭에 이를 사주팔자(四住八字)라고도 한다. 1997년 7월27일 오전 5시 30분에 태어난 사람의 사주팔자는 정축년, 정미월, 경오일, 기유시가 된다.

이른바 '사주를 본다'고 하는 것은 이것만을 통해서 그 사람이 타고난 신수, 즉 운명의 주요 부분을 찾아보겠다는 것인데, 이는 한 사람의 운명이 그가 태어나는 순간에 결정지워진다는 생각에 근거한다. 즉 같은 해, 같은 달, 같은 날, 같은 시(여기서 시라고 하는 것은 2시간 단위로 묶은 시간 단위를 의미함)에 태어나는 사람은 일단 같은 운명을 지니게 된다는 것이다. 새해가 되면 흔히 보는 '토정비결'은 한사람의 사주팔자를 모두 보는 것이 아니라, 사주팔자를 기본데이터로 해서 간단한 계산 방식에 의해 미리 규격화된 3백여가지의 운세자료에 자신의 1년 운세를 적용시켜 보는 약식 운명감정서라고 할 수 있다. 그 내용이야 어떻든 한사람의 미래 운명을 미리 알 수 있다는 이것이 도대체 말이 되는 이야기인지 현대적 관점에 따라 생각해보자.

출생시의 환경에 의미 부여

우선 사람이 태어난다는 것은 모체 안에서 성장하던 태아가 모체 밖으로 나와 독자적인 방식으로 호흡하고 영양을 공급받게 된다는 것을 의미한다. 이것은 물론 일신상의 매우 중요한 변화이기는 하나, 이것 자체가 그 사람의 '운명을 결정할' 어떤 계기가 될 수는 없다. 더구나 이러한 출생이 이루어진 '시점의 성격' 이 그의 운명에는 고사하고 그의 신체에조차 그 어떤 의미있는 영향을 주는 이유를 찾아보기 어렵다. 사람이 항상 주변으로부터 강한 영향을 받는 것은 사실이지만, 이런 식으로 구획된 시점에 따라 특별히 다른 영향을 받아야 할 이유는 전혀 없는 것이다. 사주에 나타나는 이 시점의 값이 다르다는 것은 결국 지구에 대한 해와 달의 상대적 위치가 조금씩 다르다는 것에 지나지 않는데, 이 위치가 조금씩 달라진다고 해서 우리 몸에 결정적인 영향을 끼칠 일은 없으며, 더구나 일생을 좌우할 운수에 영향을 준다는 것은 도무지 가당하지 않은 일이다.

어떤 이들은 아마 과학으로는 잡아내지 못할 신비한 이치가 숨어 있어서 그렇게 된다는 주장을 펼지도 모르겠다. 설혹 그럴 수 있다고 가정해보자. 그렇다면 어떤 이가 도대체 무슨 수로 이를 알아냈다는 말인가? 백보를 양보해 그 어떤 신령한 존재가 이를 알아내 그 누구에게 알려주었다고 하자. 그렇다면 우리는 이렇게 놀라운 비법을 알고 활용해 왔으니, 그렇지 못한 사람들, 예를 들어 유럽 사람들에 비해 훨씬 더 잘 살아야 할텐데, 과연 그러한가?

이렇게 생각해보면 사주를 통해 신수를 알아본다고 하는 것은 그 어떤 타당한 근거도 가지고 있지 않을 뿐 아니라, 우리의 운명을 이른바 '사주팔자'에 돌리는 숙명론의 원천이 되고 있다는 점에서 그 해악 또한 적지 않다.

주역은 철학적 실천원리

이에 비한다면 주역은 훨씬 깊은 철리를 담고 있으며, 이에 바탕을 둔 '주역 점'에 대해서는 좀더 사려깊은 논의가 요청된다. 잘 알려진 바와 같이 주역에는 64가지 괘(卦)가 있으며, 한 괘 속에는 다시 6가지 효(爻)가 있어서, 이를 통해 점을 치려면 우선 설문자(점을 치려는 사람)의 상황을 대표하는 괘와 효를 먼저 찾아내고, 이것이 의미하는 바를 적정한 방식으로 해석해냄으로써 그가 당면하게 될 일에 관한 길흉을 가릴 수 있게 되는 것이다.

주역점을 치는 사람에게 의뢰자가 오면 점술가는 먼저 의뢰자의 고민을 듣는다. 그리고 나서 그 고민의 해답을 천지신명에게 묻기위한 제의를 행한다. 50개의 산가지가 들어있는 산통을 흔들어 섞은 다음 이들을 빼서 양손에 쥐고 규칙에 따라 덜어내고 더하기를 반복한다. 이 과정에서 의뢰자의 상황과 앞으로의 행동방향을 제시해주는 한효를 얻는다. 주역이라는 책은 바로 이 효가 어떤 의미를 갖는지를 설명해 놓은 책이라고 할 수 있다. 점술가는 이 효를 원리에 따라 해석해서 의뢰자에게 합당한 조언을 해주게 된다.

특히 주역이 설정하는 이러한 괘와 효들은 사람이 살아가면서 겪을 수 있는 여러 상황들과 그에 대처해 갈 방식들을 상징적으로 나타내고 있는 것이어서, 만일 그 얻어진 괘와 효가 설문자가 현실적으로 당면하고 있는 상황과 일치하는 것이라고 한다면 그 안에서 적지않은 교훈을 얻어낼 수도 있다. 예컨대 어떤 악조건의 바닥 상태에서 허덕이는 사람에게 복(復)이라는 괘가 나왔다면, 앞으로 희망이 보이고 상황이 호전될 것이니 용기를 가지고 정진해보라는 격려의 신호가 될 수 있을 것이다.

그런데 여기서 가장 크게 문제가 되는 것은 이 사람의 상황이 어떤 괘와 효에 해당하는지를 어떻게 알아내느냐 하는 점이다. 이를 위해 주역에서는 일정한 절차에 맞추어 주역 점을 쳐야 하는 것으로 돼 있다. 주역점을 정식으로 치려면, 특별히 준비한 50줄기의 산가지(薯)를 이 손 저손으로 옮겨 쥐어가며 이른바 연시법(演蓍法)이라 불리는 특별히 지정된 방식으로 해당하는 괘와 효를 얻게 돼 있다. 그런데 이렇게 얻어진 괘와 효가 어째서 그 설문자의 현실적 정황을 나타내는 것이냐 하는 데에 대해서는 적어도 현대 과학의 입장에서 볼 때 설득력 있는 설명이 없다. 사실상 각각의 괘와 효는 마치 윷놀이에서 윷가락이 떨어지듯이 일정한 확률에 따라 얻어지는 것일 뿐, 이것이 그 사람의 정황을 대변해준다는 어떤 이유도 존재하지 않는다.

해석에 담긴 지혜 중시

그렇다면 이러한 허점에도 불구하고 주역이 어째서 그렇게 오랫동안 많은 사람에 의해 연구되고 또 전수돼온 것일까? 이것은 오히려 점으로서의 효능보다는 이러한 주역의 구조 및 각각의 괘와 효를 해석하는 방법들 속에 담겨진 깊이있는 삶의 지혜 때문이라 할 수 있다. 이 속에는 오랜 역사적 과정을 통해, 우리가 당면할 수 있는 상황들은 어떤 것들이 있으며, 또 이런 일들을 당할 때에는 각각 어떻게 대처해야 한다고 하는, 걸러지고 걸러진 삶의 지혜가 담겨있는 것이다. 그렇기 때문에 대부분의 경우 직접 점을 쳐보기 보다는 자신이 처한 정황이 이 가운데 어느 것에 해당하는가 하는 것을 깊이 음미하고, 이에 해당하는 교훈을 찾아내는 것이 한결 더 의미있는 일이라 할 수 있다.

그러나 순수한 점으로서의 주역 또한 아무런 사회적 효용이 없었던 것은 아니다. 가령 국가의 대사를 놓고 적어도 우리가 가진 지혜와 정보만으로는 가부간의 결정을 내리기 어려울 때에, 그러나 어느 쪽으로든 일단 국론을 통일하는 것이 필요할 때에, 이를 주역 점에 맡겨보는 것이 현명할 수가 있다. 어차피 더 이상 현명한 결정의 방식이 ㅇ벗을 바에는, 설혹 무작위하게 결정되는 것이라하더라도 이것이 말해주는 것을 따르는 것이 결코 손해 볼 일은 아닌 것이다. 오히려 주역 자체가 지닌 그 어떤 '신성'의 권위에 힘입어 손쉽게 국론을 통일하고 이를 소신껏 밀고 나가는 데에 큰 도움을 얻을 수도 있는 것이다.

시련에도 점을 거부한 정약용

이것이 점(占)으로서의 주역이 그 액면적 효능 여하에도 불문하고 역사적인 명맥을 유지해 온 이유이며, 바로 이러한 이유에서 옛부터 주역 점은 국가적 대사(大事)를 결정하는 일에만 극히 제한적으로 활용해 왔다. 주역에 대해 누구보다도 많은 연구를 했고 방대한 분량의 저서를 남긴 다산 정약용이 엄청난 개인적 시련이라 할 수 있는 18년간의 유배생활을 하고 있었으면서도 단 한번의 주역 점도 쳐 본 일이 없다고 하는 사실은 이러한 점에서 시사하는 바가 크다. 다산의 말에 따르면 주역은 오직 성인(聖人)이 하늘의 명(命)을 물어 그 뜻을 따르기 위해 만든 것이라 한다. 그리고 이것은 그 성패와 화복이 분명할 때에 행해서는 안되며, 또 그 목적이 불순하거나 사사로운 것일 때에도 행해서는 안되고, 오직 일이 공정하고 선한 목적을 가졌고, 그 성패와 화복을 미리 헤아릴 수 없을 때 이를 청해야 한다는 것이다.

그럼에도 불구하고 많은 사람들은 사주나 주역은 물론 별별 이상스런 방법들을 다 동원하는 점술사들의 말에 귀를 기울이고 있다. 그 이유는 물론 이들이 우리가 염원하는 바의 그 내용을 채워줄 수 있다고 하는 유혹에 넘어가기 때문이다. 우리는 때때로 너무도 절실한 궁금증을 가질 수가 있다. 유괴당한 아이가 아직 살아있는지, 엄청난 자금을 들여 시작하는 사업이 과연 성공할 것인지 하는 것들이 바로 그것이다. 이 때에 이 사실들을 알아 볼 방법이 있다고 하는 유혹은 엄청난 흡인력을 가진다. 이들은 대개 '속는 셈 치고'라는 단서를 달고서 이 유혹에 이끌리게 된다. 사실 경우에 따라서는 실제로는 속고 있으면서도 이러한 이야기들을 듣는 것만으로도 상당한 심리적 위안을 얻는 경우가 있다. 우리는 이러한 심리적 혹은 사회적 순기능들마저 굳이 배격할 필요는 없을지도 모른다.

그러나 우리는 이것이 가져오는 역기능에 대해 훨씬 더 많은 주의를 기울여야 한다. 예를 들어 어느 사람이 점술사의 말을 믿고 그 성패가 분명치 않은 미지의 사업을 시작한다고 해 보자. 이 일의 성공에 대한 소신이 어쩌면 일의 성취를 위해 도움이 될 수도 있을지도 모르겠으나, 보다 크게 우려되는 점은 이에 대한 맹신이 엄청난 불행을 자초할 수 있다는 사실이다. 사람에게 있어서 자신이 모른다는 사실을 모르는 것보다 더 위험한 상황은 없다. 운명학에 대해 우리가 우려하는 것은 이러한 위험에 우리를 노출시킨다는 점이다.

60갑자와 사주팔자

육십갑자는 10간(干), 12지(支)를 서로 조합해 만든 60진법의 한 묶음이다. 10간은 갑(甲), 을(乙), 병(丙), 정(丁), 무(戊), 기(己), 경(庚), 신(辛), 임(壬), 계(癸)의 10글자를 나타내고, 12지는 자(子), 축(丑), 인(寅), 묘(卯), 진(辰), 사(巳), 오(午), 미(未), 신(申), 유(酉), 술(戌), 해(亥)의 12글자를 나타낸다. 고대에는 10간이 태양, 즉 날짜를 구별하는데 쓰이고, 12지는 달을 구분하는데 쓰였으나, 이 둘이 결합해서 60개의 서로 다른 조합을 만들어 여러 경우에 쓰인다. 연도에 대해서는 간과 지를 하나씩 순서대로 연결하면 갑자, 을축, 병인, 정묘를 시작으로 임술, 계해년까지 60갑자가 끝나게 된다. 달은 보통 정월을 인원, 2월을 묘월이라고 하지만 여기에도 60간지를 적용해서 갑인월, 을묘월 등으로 나타낼 수 있다. 시에는 자정전후 1시간씩 2시간 간격을 자시로 한다. 보통 밤 11시부터 1시까지를 자시, 1-3시까지를 축시로 해서 12시를 매긴다. 그런데 여기에서도 60갑자를 적용해서 갑자시, 을축시로 나타낸다.

어떤 사람의 태어난 연월일시를 그의 운명을 떠받치는 기둥이라 해서 사주(四柱)라고 하는데, 이들 각각을 모두 갑자(甲子)년, 을축(乙丑)월, 병인(丙寅)일, 정묘(丁卯)시 등 60갑자로 나타내면 모두 8자(字)가 되어 둘을 합해 사주팔자(四柱八字)라고 한다.

1999년은 토끼띠해 기묘(己卯)년이라 한다. 60갑자의 기산점을 어디로 잡느냐는 역술가마다 다를 수 있지만 해의 이름에서만은 거의 통일이 돼 있고 옛날부터 셈해온 것을 이어서 쓰면 되므로 거의 착오가 나지 않는다. 그러나 월, 일, 시는 중국력과 우리나라 역이 차이가 생겨 몇번의 혼란이 생기기도 했다. 지금은 만세력이라고 하는 조선시대부터 써 왔던 역법을 기준해서 나타낸다. 달력이 개력되거나 혼란이 생길 때에는 간지의 표기에 착오가 생기므로 역술가들 사이에서는 특히 커다란 논란이 일어난다.

(2) 주역을 '정찰 위성'의 관점으로 바라본다

가는 것은 모두 이 시냇물과 같구나. 밤낮을 가리지 않고 끊임없이 흘러간다. 어느날 공자가 시냇물 위에 놓인 다리를 건너가면서 한탄한 말이다. 우리들도 일상에 묻혀 잊고 지내다가, 문득 존재하는 모든 것들은 잠시도 쉬지 않고 변화한다는 사실을 깨닫고 새삼 놀라게 된다. 앙상하던 나뭇가지에서 피어나는 연두빛 이파리에서 계절이 바뀌어 가는 것을 보고, 오랜만에 만난 친구의 주름진 얼굴에서 세월의 무상함을 읽는다.

'변화'에 대한 인식, 여기에서부터 철학적 사유가 시작된다. 기원전 6세기경 그리스의 한 서정시인은 세월의 흐름에 따르는 인생의 무상함을 다음과 같이 노래했다.

보게나, 세월이 내 관자놀이 위로

흰 서리를 뿌리더니, 어느새 내 머리를 흰 눈밭으로 만들었네.

이가 빠져 버린 잇몸은 자꾸 넓어지고

젊음도 기쁨도 오래 전에 스쳐가 버렸네.

그리스인들의 다정하고 민감한 감성은 인생과 자연이란 끊임없이 변화하는 것이며, 그렇기 때문에 덧없는 것이라는 '무상함'을 절실히 느끼게 해 주었다. 그리고 이 덧없음의 느낌은 한편으로 영원한 삶을 얻으려는 종교적인 희구를 낳았으며, 다른 한편으로는 자연에 있어서 무엇인가 변화하지 않는 근원적인 것을 찾으려는 노력으로 나타났다.

변화하는 것과 변화하지 않는 것

『주역(周易)』은 '주(周)나라시대의 역(易)'이다. '역'은 본래 도마뱀의 일종을 그린 상형문자이다. 도마뱀은 주위의 상황에 따라 색깔이 수시로 바뀐다. 여기에서부터 '바뀌다', 즉 '변화'라는 의미가 도출되었다. '역'을 키워드로 하여 성립된 『주역』이 인간과 자연을 포함한 모든 존재의 근본 양상을 변화라는 관점에서 해석하는 것은 당연하다. 그러나 변화의 성격에 대한 이해에 있어서는 고대 그리스인과 구별된다.

고대 그리스에서는 변화하는 자연과 인생을 덧없고 부질없는 무상한 존재로 보았다. 그리고 이러한 인식이 심화되면서 '덧없지 않은 존재', 삼라만상을 변화시키면서도 그 자신은 변화하지 않는 영원한 존재, 즉 그러한 변화를 있게 하는 이법(logos)으로서 작용하고 있는 것이 무엇인가를 찾으려고 하였다. 이것을 그리스인들은 '피시스(physis)'라고 불렀다.

입장은 다르지만, 변화하는 세계를 무상한 것으로 규정하는 사고는 불교에서도 찾아볼 수 있다. 불교 사상의 기저를 이루는 삼법인(三法印) 가운데 가장 근본적인 명제는 '제행무상(諸行無常)'이다. 여기에서 '제행'은 주관과 객관 세계 전체를 포괄하는 개념이며, '무상'은 고유한 실재성을 부정하는 말로서 긍정적으로 표현하면 '변화'가 된다. 따라서 '제행무상'이란 "모든 존재는 변화한다"는 말이다. 불교에서의 변화는, 한갓 외적인 모습이나 성질의 변화가 아니라, 자기동일성을 유지하는 그 어떤 연속체로서의 실체마저도 부정하는 철저한 변화이다. 그러므로 변화 속의 불변자는 인정될 수 없다. '무상함'은 모든 존재자가 걸머진 필연적 속성인 것이다.

그러나 『주역』은 "끊임없이 낳고 또 낳는 것을 역이라 한다"고 하여 변화를 생명의 창조 과정으로 본다. 유교 경전 가운데 수위(首位)를 차지하고 있는 것이 『주역』인데 유교에 있어서 생명은 최고선이다. 그러므로 생명의 창조 과정으로서의 변화는 절대적 가치성을 가진다. 적어도 『주역』의 본문 자체만을 충실하게 분석해 본다면, 변화하는 현상계를 덧없는 것으로 부정하고 변하지 않는 어떤 실체가 이 현상 세계를 넘어서서 존재한다는 관념은 찾아보기 어렵다. 오히려 변화해 나가는 세계의 변하지 않는 운동 질서 그 자체가 '도(道)'로 규정된다.

다 같이 변화를 자연과 인생의 본질적 속성으로 보면서도 변화에 대한 이해가 이처럼 달라지는 이유는 무엇일까. 그 하나의 요인은 외적인 조건에서 찾아볼 수 있을 것이다. 기원전 6세기경 그리스의 주요 도시였던 밀레토스는 인접 국가들과의 교역을 통하여 가난에 허덕이거나 상업적인 이익에 혈안이 되지 않아도 좋을 만큼의 부를 누리게 되었다. 그렇다고 하여 유흥과 방탕한 생활을 할 만큼 풍요로운 재력을 지닌 것은 아니었다. 말하자면 알맞은 '여유'를 갖고 살 수 있게 되었던 것이다. 삭막한 삶의 현실에서부터 한 발짝 물러나 여유를 갖고 주위를 돌아보았을 때, 자연과 인생으로부터 끊임없이 변화하는 무상함을 읽게 되고 그에 따른 허무감에서 벗어나기 위하여 불변하는 실체인 피지스(physis)에 대한 탐구를 시작했던 것이다. 불교의 발상지인 인도의 자연 환경도 인간의 생존을 위협할 만큼 열악하지는 않았다.

그러나 중국인들은 매년 황하의 범람이라는 자연 재해와 싸우거나 기아에 허덕여야 했다. 『주역』 괘사와 효사의 원형이 성립되었던 시기로 추정되는 은(殷)ㆍ주(周) 교체기는 당시 서쪽 제후(西伯)였던 문왕의 아들인 무왕이 은대 마지막 왕이었던 주(紂)를 치고 주(周)의 시대를 새롭게 연 이른바 '혁명'이 수행되던 때였다. 또한 '십익(十翼)'의 성립기인 춘추전국시대는 170여 개의 나라가 10여 개로, 다시 7개의 나라로 축소될 만큼 극심한 전쟁을 겪은 시기였다. 이처럼 인간의 생존 자체를 위협하는 상황에서 성립된 『주역』은 형이상학적 초월의 세계나 종교적 명상에 관심을 기울일 여유가 없었다.

「계사전」에 "역은 중고(中古)시대에 일어났을 것이다. 역을 지은 자는 우환(憂患)이 있었을 것이다"는 기록에서 알 수 있듯이 『주역』은 현실 사회에 대한 강한 우환의식에서 태어났다. 즉, 끊임없이 도전해 오는 자연적ㆍ인위적 도전에 어떻게 대응할 것인가라는 문제에 초점을 맞추어 만들어진 것이다. 그리고 『주역』의 이러한 점 때문에, "삶을 알지 못하는데 어찌 죽음을 알며, 사람을 알지 못하는데 어찌 귀신을 알겠는가?"라고 했던 공자의 말처럼, 사후의 세계나 신의 영역에 대해서는 일단 판단을 보류한 채 현실을 지극히 선하고 지극히 아름다운 세계로 변혁하려 했던 유가의 사상에 입각하여 경전으로 채택된 것이다.

음양(陰陽)과 도(道) 그리고 대대(待對)의 논리

『주역』은 변화를 생명의 창조 과정으로 보고 변화의 질서 그 자체를 '도'로 규정한다. 동양 고전에서 도는 주로 진리, 법칙의 의미를 갖는데 『주역』에서는 자연계의 변화 법칙이며 규범 원리의 뜻을 갖는다. 그 전형적인 명제가 「계사전」의 다음 구절이다.

한 번은 음의 방향으로 운동해 나가고 한 번은 양의 방향으로 운동해 나가는 것을 '도'라고 한다. 어두운 밤이 지나가면 환한 낮이 오고, 낮이 가면 다시 밤이 오듯 이 순환적으로 발전해 나가는 것은 모든 사물들이 변화해 나가는 '길', 즉 세계의 보편적인 운동 법칙이다. 동시에 그와 같은 보편적인 법칙은 인간이 마땅히 받아들여야 할 당위의 규범으로 보는 데에 유교의 특징이 있다. 『주역』은, 세계의 보편적인 운동 법칙이자 당위의 규범으로서의 '도'가, 한 번은 음의 방향으로 운동해 나가고 한 번은 양의 방향으로 운동해 나가는 음양의 원리라는 점을 강조한다. 뿐만 아니라 세계의 구조 또한 위ㆍ아래의 천지나 전ㆍ후/ 좌ㆍ우 사방이라는 음양적 범주로 이루어져 있다. 일찍이 장자는 "역은 음양을 말하는 것이다"고 하여 이 점을 간파한 바 있다.

그렇다면 음양이란 무엇인가? 음양은 본래 음지와 양지를 가리키는 말이다. 그러나 음양 개념의 성립과 변용 과정을 검토해 보면, 『주역』에 있어 음양은 천지, 일월, 남녀, 상하, 좌우, 왕래 등과 같이 구체적인 사물 또는 한정된 사물의 양상을 지칭하는 개념이라기보다, 대대(對待) 관계에 있는 모든 개념 쌍을 포섭하는 범주적 개념이라고 볼 수 있다. '음양'이라는 단어가 성립되기 이전부터 '대대' 관념은 존재하였으며, 음양은 대대 관념을 나타내기에 가장 적합한 용어로서 선택된 것에 불과하다. 그렇다면 '대대'란 무엇인가. 대대란 서로 마주하며 기다린다는 의미로서 지금은 일상어로 사용하지는 않으나 문집에서는 자주 발견되는 용어이다. 대대 관념을 표상한 최초의 매개체는 '—'와 '- -'이라고 하는 기호인데, 이것이 괘(卦)를 구성하는 기본 요소인 양효(陽爻)와 음효(陰爻)다.

기호는 의미를 간이화(簡易化)ㆍ직관화ㆍ형상화하여 감성적 직관을 통하여 인식하게 하는 매개체이다. 기호의 의미는 신호등의 적신호나 청신호와 같이 항상 다른 기호와의 연관 아래에서만 결정되며, 그 기능 또한 상호 작용 속에서 비로소 생겨난다. 그러므로 역학 사상에 대한 최초의 표현 매개체가 기호였다는 사실 자체가 상호 연관성이라고 하는 '관계'를 그 중심 과제로 부각시키기에 충분하다. 양효는 음효와의 관계에 의해서, 음효는 양효와의 관계에 의해서만 의미를 갖고 기능할 수 있는 상반적인 타자와의 관계성을 표상한다. 이것이 서로 반대가 되어야 감응하여 조화되어 하나가 된다고 하는 '상반응합(相反應合)'의 논리로서, 『주역』에 있어 대대 관념의 원형이 된다. 이 효들이 3개씩 겹쳐진 것이 8괘이며, 8괘가 두 개씩 겹쳐진 것이 64괘이다. 『주역』은 64괘에 대한 해설과 그 설명 체계라고 볼 수 있다. 괘사와 효사 그리고 '십익(十翼)'이 그것이다.

유가의 문헌에서 대대 관념이 명확하게 음양이라는 용어로 표현된 것은 『주역』의 「계사전」과 「설괘전」 등 십익이다. 그러나 『주역』의 괘사나 효사는 물론 『서경』, 『좌전』 등에도 이미 후대에 음양이라는 용어로 표현될 수 있는 관념이 사상의 중핵을 이루고 있다. 게다가 은나라 시대의 갑골문(甲骨文)에도 상/하 , 좌/우, 정/반 등 구체적 사물의 대립 계열이 나타난다. 같은 시대 청동기, 제기(祭器) 등에 꾸며진 무늬와 장식의 위치도 대립되는 힘들을 나타내 보이고 있다. 『논어』의 다음 구절을 보자.

공자님께서는 온화하시되 엄격하시고 위엄이 있으시되 사납지 아니하시며, 공손하시되 편안하셨다.

이 글에서는 온화함/엄격함, 공손함/편안함 등 서로 공유하기 힘든 상호 배척적인 성향을 갖는 두 덕목이 통일되어 있는 공자의 인격을 잘 드러내 주고 있다.

대대 관계는, 무엇보다도 상반적인 타자를 적대적으로 보는 것이 아니라 자신의 존재성을 확보하기 위한 필수적인 전제로서 요구하고 있다는 점이 특징적이다. 이것은 양효와 음효인 '— / - -'라는 기호로써 역의 원초적인 의식이 표상되었다는 사실과, 음양의 문자학적 분석을 통하여 입증될 수 있다.

음양은 본래 '산기슭의 햇빛이 비추는 곳과 그늘진 곳'을 지칭하는 문자이다. 여기에서 우리가 주목해야 할 점은 빛과 그림자의 관계다. 즉, 그림자가 있는 반대편에는 반드시 빛이 있고 빛이 있는 반대편에는 반드시 그림자가 있다는 사실이다. 그러므로 음의 개념에는 이미 양이 전제되어 있고, 양에는 음이 전제되어 있는 상호 의존적 관계임을 알 수 있다. 음과 양의 두 개념은 서로의 존재를 조건 짓고 있는 것이다.

그런데 음과 양의 관계와 같이 대대 관계에 있는 존재는 상호 의존적이기 때문에 경우에 따라 서로 배척적이고 적대적 관계에 있는 것처럼 보일지라도, 상대방을 부정할 수가 없다. 상대방의 부정은 곧 자신에 대한 부정이기 때문이다.

두 번째 특징은 상반적(相反的) 또는 상호 모순적 관계를 상호 성취의 관계, 더 나아가 운동의 추동력의 근거로 본다는 점이다. 이것이 이른바, 서로 반대가 되어야 서로를 이루어 준다고 하는 '상반상성(相反相成)'의 논리이다. 즉, 남녀 또는 전기의 양극(+)과 음극(-)처럼, 같은 성 또는 같은 극끼리는 서로 배척하며 다른 성ㆍ극은 상호 감응함으로써 조화되어 서로를 완성시켜 준다는 것이다.

이와 같은 논리는 서구의 전통 문화와 사유의 근본이 되는 아리스토텔레스의 형식논리학과 분명히 구별되며, 오히려 현대 과학의 새로운 패러다임을 제시해 준 양자물리학의 상보성 원리에 접근 될 수 있다.

너는 나와 반대가 되기 때문에 도리어 나의 존재성을 확보해 주고 서로 감응하여 하나가 될 수 있으며 또한 발전의 원동력이 확보 된다는 『주역』의 음양 논리는, 지역과 계층간의 갈등, 서구 문명권과 비서구 문명권의 대립, 종교간의 분쟁, 자연과 인간의 분리, 무한 경쟁의 논리와 패권주의 등 혼란한 상황 속으로 함몰되어 가는 우리를 참다운 사유의 공간으로 인도해 줄 것이다.

『주역』의 두 얼굴, 점과 철학

『주역』은 두 개의 얼굴을 가지고 있다. 이 책은 본래 점서(占書)로서 출발했는데, 그 원형인 괘사와 효사는 바로 점과 관련된 내용이었다. 진시황이 불온한 사상서들을 불태워 버렸던, 이른바 '분서갱유(焚書坑儒)'가 일어났을 때 『주역』이 화를 모면한 것도 그것이 사상서가 아니라 실용적인 점서로서 인식되었기 때문이다.

그렇다면 점이란 무엇인가? 점은 한마디로, 미래에 발생할 사태를 예측하고 그에 가장 적합한 행동 양식을 규정하는 일이라고 정의할 수 있다. 인간의 지혜가 아직 발달하지 못했던 고대 중국에서는 기후의 변화와, 지진ㆍ일식 등의 자연 변화 그리고 질병, 전쟁, 왕조의 교체 등의 현상은 절대자인 '상제(上帝)'의 뜻에 따라 일어나는 것으로 생각했다. 그러므로 사냥을 나간다든가 제사를 지낸다거나 또는 전쟁을 일으킬 경우 상제의 뜻을 미리 알아보지 않으면 안 되었는데, 그 방법이 바로 점이었던 것이다.

그러나 인간의 지혜가 점점 발달하게 되자 자연의 변화에는 일정한 질서가 있음을 깨닫게 되었다. 그 대표적인 것이 바로 사계절의 변화다. 자연계가 일정한 질서에 따라 변화한다는 자각은, 자연의 변화와 밀접한 관계에 있는 농경 사회에 있어서 획기적인 사건이 아닐 수 없었다. 이제 자연계의 변화를 예측하는 일은 점이 아니라, 그 변화의 질서를 추출해 냄으로써 가능하게 된 것이다. 고대 중국인들이 자연에서 추출해 낸 질서를 수로 표상한 것이 바로 달력이다. 달력에 표시된 우수ㆍ경칩 등 24절기는 자연의 변화 과정을 예측해 놓은 것이며, 동시에 파종이나 수확 등 그 절기에 해야 할 농경의 지표이기도 하다.

미래에 발생할 사태를 예측하고 그에 가장 합당한 행동 양식을 규정하는 일이 이제는 자연의 질서를 파악함으로써 가능하게 되었다. 이에 따라 『주역』 역시도 미래에 대한 예측이 아니라, 자연의 질서를 추출해 내는 방향으로 전개된다. 그리고 전국시대의 음양가와 도가학파의 영향으로 괘사 및 효사를 새롭게 해석되는 과정에서 자연의 변화를 음양의 원리에 따라 설명하는 이론 체계가 확립된 것이다. 즉, 괘사와 효사에 내재된 음양의 관념이, 이 시대에 이르러 '음양론'으로 정립되고 이 음양론에 의하여 자연이 설명되었으며, 이에 근거하여 인간의 당위 규범까지도 규정하는 이론 체계가 갖추어지게 된 것이다. 그리고 자연에 대한 합리적 인식에 발맞추어 괘사와 효사에 대한 해석도 보다 합리적이고 윤리적인 각도에서 이루어짐으로써, 『주역』은 단순한 점서가 아니라 철학서이며 도덕적인 수양서로 발전하게 되었던 것이다.

『주역』의 음양론은 우리에게 새로운 사고의 패러다임을 제공할 수 있으며, 음양론에 기초한 유기체적 자연관은 우리에게 의식의 혁명적 전환을 가져올 수 있다. 그리고 점은 우리를 정신의 새로운 영역으로 안내할 것이다.

(3) 독서의 관점으로 주역 : 일반적으로 독서를 3가지 목적으로 정리한다. 첫째 정보를 위한 독서를 하면서 다양한 분야의 신간을 읽고 세계적인 흐름을 파악, 둘째 지식 증대를 위해, 마지막으로 가치 정립을 위해 독서해야 한다. 마지막으로 가치 판단을 내릴 수 있는 독서가 반복될 때 책 읽기가 완성된다. 가치 정립을 위한 독서의 직접적인 예로 ‘문사철’을 들 수 있다. 이를 통해 자신만의 ‘영웅’을 만들 수 있다. 괴테, 헤겔, 칼 마르크스 등 자신의 영웅을 소개하면서 영웅 읽기는 좋은 글쓰기의 밑바탕이 된다. 영웅이라 한다면 괴테 헤겔 공자 주자 사마천 등 사람일수도 있고 그들이 쓴 ‘파우스트’ ‘정신현상학’ ‘논어집주’ ‘사기’일 수도 있다. 바로 이러한 맥락에서 주역은 매력적이다.

동양으로 말한다면 금강경, 도덕경, 중용, 대학, 논어, 사기 등 수 많은 고전이 있으나 우선은 자신의 입맛에 맞는 것이 우선이다. 너무 짧은 글이라면 내용이 적어 오래 읽기는 심심하다. 또 논지가 분명하지만 풍부하지 않다면 거듭 읽어가기가 지루할 수 있다. 온갖 상상력을 불러일으키고 다양한 해석이 가능한 고전이라면 더욱 좋겠다. 또 수 많은 천재들이 씨름한 글이라면 이들의 생각도 엿볼 수 있다. 주역은 퇴계 율곡, 다산 수운 등 시대의 거장들도 끝없이 인용하고 전범으로 삼았던 글이다. 따라서, 주역을 우리의 영웅으로 잡아서 영혼의 여행을 떠나도 좋을 것이다.

[08] 영혼의 거울 - 눈동자

사람마다 인종마다 외모가 모두 다르듯이 저마다 눈동자의 색도 다르다. 특히 독특한 색의 눈동자를 가진 사람들은 신비로움을 자아낸다. 전 세계에는 얼마나 다양한 눈동자의 색이 존재하고 어떻게 그러한 눈 색깔을 가지게 된 것일까? 먼저 저마다 다른 눈동자 색을 가지게 된 이유는 무엇인가? 눈 색깔은 유전적 이유의 신체적 특징이며, 홍채에 있는 멜라닌 세포가 만들어내는 멜라닌 색소의 비율에 의해 결정된다. 멜라닌 색소의 양이 많은 경우 갈색의 눈동자를 지니게 되고, 양이 적은 사람은 청색을 띠는 경우가 많다. 따라서 사람의 눈동자 색깔 중 대다수가 청색과 갈색, 흑갈색류가 된다.

01. 갈색눈 : 한국 사람들의 눈동자는 대부분이 갈색이라고 할 만큼 많은 사람들이 갈색 눈을 가지고 있다. 갈색 눈은 홍채 기질에 다량의 멜라닌 색소가 함유되어 있는 경우로, 세계 인구의 절반 이상이 갈색의 눈을 가지고 있다. 반면 핀란드나 에스토니아, 라트비아 등 발트해 연안의 나라들에서는 가장 적게 나타나는 색이다. [이영애 / 고아라 / 이성경]

02. 파란눈 : 세계적으로 갈색 눈 다음으로 흔하게 나타나는 눈. 홍채 기질 내 멜라닌 색소가 극단적으로 적은 눈. 유전학적으로 열성이다. 태어났을 때 벽안이더라도, 성장시 멜라닌 색소의 증가로 회색 눈이 되는 경우도 있다. 금발과 함께 백인의 상징으로 여겨지지만, 황인 혹은 흑인에게서도 나타난다. 조선시대 실학자 박제가가 벽안이었다고 하며, 연구결과에 의하면, 벽안 백인은 일종의 돌연변이로 같은 조상에서 나왔다고 한다.

03. 초록눈 (에메랄드) : 적당한 양의 멜라닌 색소에 의해 형성된다. 전 인류의 1~2%가 가지고 있는 매우 희귀한 눈으로, 주로 북유럽에 집중되어 있고, 아이슬란드 인구의 88%는 녹안 혹은 벽안이다. 남유럽, 중동, 중앙아시아에서도 간혹 볼 수 있으며, 분쟁지역인 카슈미르 지방에서도 다수 분포한다. 본디 벽안에 포함되는 개념이었으나, 벽안은 점차 파란색 눈만을 나타내게 되었고 초록색 눈은 녹안이라고 따로 부르게 되었다. 윌리엄 셰익스피어는 자신의 작품에서 '질투는 초록눈을 가진 괴물'이라 표현한 바가 있고, 녹내장과는 아무 상관이 없으며, 오히려 황달에 걸리게 되면 간혹 녹안이 되는 경우도 있다. [안젤리나 졸리 / 톰크루즈 / 클로이 모레츠 / 올리비아 핫세 / 엠마스톤]

04. 노란눈 (호박) : 노란색 색소인 리포크롬이 침전되어 나타나는 것이다. 동양에서도 드물게 나타나는데, 이를 '금안'이라 하여 기개가 있고 용감하여 좋은 사주로 취급한다. 늑대나 고양이에게서 잘 나타나기 때문에, 늑대의 눈(Wolf eyes)이라고도 부른다. (황달에 걸리게 되면 눈동자와 더불어 눈 흰자가 노랗게 변하게 됨) 하지만, 고양이과 동물에게 나타나는 샛노란 색은 인간에게 나타나지 않는다.

05. 빨간눈 : 색소가 완전히 없는 눈으로, 붉은색인 이유는 홍채의 혈관이 그대로 비쳐 보이기 때문이다. 눈이 빛으로부터 보호받지 못해, 시력이 좋지 않고 눈이 멀기도 한다. 사실상 알비노에게서만 나타나며, 적안을 가진 알비노도 매우 드물다. (전세계의 0.001%). '토끼눈'이라고 묘사하기도 하는데, 그 토끼들은 모두 알비노에 해당된다. 어두운 곳에서 사진을 찍을 경우, 눈동자가 붉은 색으로 보이기도 하는데 이를 '적목현상'이라고 함. * 알비노 (백색증 : albinism) : 멜라닌 세포에서의 멜라닌 합성이 결핍되는 선천성 유전질환으로, 피부, 털, 눈에서 모두 증상이 나타나는 눈 피부 백색증과 눈에서만 증상이 나타나는 눈 백색증으로 나눈다. 눈 피부 백색증은 이상이 있는 유전자 자리에 따라 1형에서 4형으로 분류되며 혈액학적이나 면역학적 이상을 동반하는 특정 증후군들도 눈 피부 백색증을 동반할 수 있다.

06. 보라눈 : 원래 푸른색 눈이지만 빛을 받으면 보라색처럼 보이는 경우가 대다수이다. 보라색 눈동자는 거의 보기 드물며, 있다고 해도 대부분 알비노증을 가진 사람에게 나타난다. 그런데 알비노증을 앓고 있지 않음에도 보라색 눈을 가진 유명한 스타가 있었는데, 바로 1950년대와 1960년대의 대표적인 할리우드 여배우인 엘리자베스 테일러(Elizabeth Tyalor)이다. 보라색의 신비스러운 눈동자를 지닌 그녀는 ‘세기의 미인’이라 불릴 정도로 빼어난 미모로 유명했으며, 1950년대와 1960년대의 할리우드 아이콘이자 만인의 연인으로 많은 사랑을 받았다고 한다.

07. 회색눈 : 회색 눈은 파란 눈에 비해 멜라닌 색소의 비율이 낮으며, 때로 어두운 청색으로 여겨지기도 한다. 주로 러시아, 핀란드, 발트해 연안의 나라들에서 많이 볼 수 있으며, 회색 눈을 가지는 사람은 전반적으로 색소가 현저하게 결핍된 경우가 많아 피부는 매우 희고, 머리카락은 금발이나 붉은 색 등인 경우가 많다.

08. 오드아이 (Odd Eye) : 홍채 세포의 DNA 이상으로 인한 멜라닌 색소 농도 차이 때문에 생기는 현상으로, 의학적으로는 '홍채 이색증 (Heterochromia iridum)'이라고 한다. 오드 아이는 선천적으로 나타나는 게 96%이며, 주로 과다색소침착으로 인한 노란색과 과소색소침착으로 인한 푸른색으로 나타납니다. 사람의 경우 백인에게 주로 나타나는 오드아이는 영국 드라마 <셜록>의 주인공인 베네딕트 컴버배치와 우크라이나 출생의 여배우 밀라 쿠니스 등이 있다.

- 해오름 고등부 18기.JPG (427.6KB)(121)

- 의식주 경제학.JPG (22.5KB)(122)

- 본성과 양육.JPG (276.5KB)(117)

- 괴태의 식물학.JPG (31.1KB)(121)

- 괴테의 식물학 01.JPG (122.3KB)(115)

- 행복 총량의 법칙.JPG (349.2KB)(132)

- 괴테의 자연탐구.pdf (437.2KB)(206)

- 정신건강.JPG (418.4KB)(113)

- 생애주기별 정신건강 수준과 정신건강 지원현황.pdf (1.53MB)(585)

- 강제_불임수술_조사보고서.hwp (37.5KB)(712)

- 소소한 행복.JPG (26.7KB)(118)

- 64괘 도상.JPG (60.3KB)(118)

- 8괘도.JPG (19.3KB)(119)

- 주역 01.JPG (20.3KB)(123)

- 갈색눈 01.JPG (31.0KB)(121)

- 파란눈01.JPG (23.3KB)(117)

- 초록눈01.JPG (23.9KB)(120)

- 노란눈01.JPG (26.8KB)(117)

- 빨간눈01.JPG (14.8KB)(115)

- 보라눈01.JPG (172.6KB)(117)

- 회색눈01.JPG (113.1KB)(134)

- 오드아이01.JPG (45.0KB)(144)

조득우샘의 수업 정리, 깊이와 폭을 모두 충족시켜 주시는군요, 고맙습니다~!!